ニュース

*2025.7.24 サンスポ / 村山木乃実フィールドサイエンスコモンズ特任研究員 / ワイン×イラン文化をテーマとした 「酔いしれる、イラン。」を東京・東中野で初開催 / WEB

*2025.7.13 新華社通信・ライブドアニュース / 荒川慎太郎教授 / 日本の西夏学者、西夏陵の世界遺産決定に祝意 / WEB(新華社通信・ライブドアニュース)

AA研ジュニア・フェローの遠藤仁氏が日本ナイル・エチオピア学会第34回学術大会最優秀発表賞を受賞しました。

AA研ジュニア・フェローの遠藤仁氏が日本ナイル・エチオピア学会第34回学術大会(2025年、弘前大学)最優秀発表賞を受賞しました(発表タイトル「エチオピア・オロミア州の中世サカテ遺跡の構成要素の検討:現地踏査および衛星画像分析から探る遺跡概要」〈渡邊三津子氏、大場千景氏との共同発表〉)。

日本ナイル・エチオピア学会最優秀発表賞は、大会において優れた口頭発表・ポスター発表に対して授与されます。

AA研ジュニア・フェローの遠藤仁氏が日本沙漠学会第36回学術大会最優秀発表賞を受賞しました。

AA研ジュニア・フェローの遠藤仁氏が日本沙漠学会第36回学術大会(2025年、弘前大学)最優秀発表賞を受賞しました(発表タイトル「過去の調査データを利用した西アジア農村の変容に関する研究:イラン東部南ホラーサーン州フールク村の事例」〈渡邊三津子氏、原隆一氏との共同発表〉)。

日本沙漠学会最優秀発表賞は、大会において優れた口頭発表・ポスター発表に対して授与されます。

*2025.6.27 東京新聞 / 荒川慎太郎教授(企画・講師) / 調布飛行場周辺の戦禍語り継ぐ 府中の東京外大がツアー 学生や住民ら約50人参加 / 15面(地域・多摩武蔵野) / WEB

*2025.5.6 TOKYO ART BEAT / 藤田周特任研究員 / レビュー:あるはずのない山、なくなった山、あるかもしれない山。「(株)津田土木建設 会社説明会」(秋田市・BIYONG POINT)レビュー(評:藤田周) / WEB

小田淳一名誉教授(AA研元所員/フェロー)の研究がフランスの科学雑誌で紹介されました。

フランスの科学雑誌『イプシロン Epsiloon』2025年5月号に掲載された記事「怪物の系統学 La phylogénie des monstres」(https://www.epsiloon.com/tous-les-numeros/n47/la_phylogenetique_des_monstres/)の中で,小田名誉教授が神話・物語研究の分野で情報生物学の進化系統分析ツールを初めて用いたパイオニアとして紹介されました。

家島彦一名誉教授(AA研元所員)が瑞宝中綬章を受章されました。

家島彦一東京外国語大学名誉教授(AA研所員として1966年から2002年まで在籍)が令和7年度春の叙勲にて,瑞宝中綬章を受章されました。

*2025.3.19 日本経済新聞 / 黒木英充教授 / 中東情勢の行方(下)『シリア、地域分割の舞台に』 / 朝刊 32面 / WEB

*2025.3.9 読売新聞 / 近藤信彰教授 / 書評『イスラームからつなぐ 5 権力とネットワーク』(近藤信彰編) / 朝刊 17面

*2025.2.6 テレビ朝日 / グッドモーニング けさ知っておきたい!NEWS検定 トランプ氏「アメリカがガザ所有」驚き広がる / 飯塚正人教授 コメント

*2025.1.21 NHK / 黒木英充教授 / シリア・アサド政権の崩壊と今後 / WEB

*NHK+で1月28日までご覧いただけます

*2025.1.17 長周新聞 / 黒木英充教授 / 四半世紀間の「包囲網」を崩したトルコ・米国・イスラエル シリア・アサド政権崩壊の背景と影響 東京外国語大学教授・黒木英充 / WEB

*2025.1.17 日本経済新聞 / 川田順造名誉教授(元所員) / 川田順造名誉教授に従三位 / WEB

村津蘭氏(AA研助教)が第51回澁澤賞を受賞しました。

村津蘭さんの著書『ギニア湾の悪魔―キリスト教系新宗教をめぐる情動と憑依の民族誌』(世界思想社、2023年1月)が,第51回澁澤賞を受賞しました。本賞は,広く人類の文化を研究する民族学,文化人類学,社会人類学などの分野における若手研究者の顕著な業績に贈られる賞です。澁澤賞は日本の民俗学や文化研究の発展に多大な貢献をした実業家の澁澤敬三氏(澁澤栄一の孫)の朝日賞受賞を記念して1963年に創設されました。

2024年12月7日(土)日本工業倶楽部において授賞式が開催されました。

授賞理由は,公益信託澁澤民族学振興基金のウェブサイトをご覧ください。

*2024.12.25 日本記者クラブ / 「シリア・アサド政権崩壊 背景と影響」黒木英充・東京外国語大学教授 / 黒木英充教授

元所員・川田順造名誉教授が2024年12月20日に逝去されました。

川田順造東京外国語大学名誉教授(AA研所員として1976年から1997年まで在籍)が2024年12月20日に逝去されました。文化人類学において多大な功績を残された川田氏は,その功績により2009年に文化功労者,2021年には文化勲章を受章されました。生前のご功績を偲び、ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

アジア・アフリカ言語文化研究所所長 近藤信彰

呉人徳司教授がモンゴル国教育科学省より「卓越教育者」(モ. Боловсролын тэргүүний ажилтан) として表彰されました。

呉人徳司教授がモンゴル国教育科学省より「卓越教育者」(モ. Боловсролын Тэргүүний Ажилтан) として表彰されました。海外におけるモンゴル語の教育と普及活動に貢献したことを称えたもので,とくに2008年度のAA研言語研修担当講師を務めたこと,その際の教材が言語研修オンラインのコンテンツとして公開され,モンゴル語の普及啓発に寄与していることが評価されました。授賞式は2023年9月8日,モンゴル国立教育大学にて行われました。

*2024.12.10 朝日新聞デジタル / 黒木英充教授 / 長年続いた「少数派」支配が終わった シリアの統治と大量難民の行方 / WEB

*2024.10.28 まにら新聞 / 床呂郁哉教授 / 多面的に「移住」検討 比大シンポジウム / WEB

吉田ゆか子准教授が参画するマナラボ 環境と平和の学びデザイン「地球たんけんたい」が第14回(2024年度)地域研究コンソーシアム賞社会連携賞を受賞しました。

吉田ゆか子准教授(AA研)がメンバーとして参画するマナラボ 環境と平和の学びデザイン「地球たんけんたい」に対し,地域研究コンソーシアム(JCAS)より第14回(2024年度)地域研究コンソーシアム賞社会連携賞が授与されました。

この賞は地域研究における優れた社会連携活動に対し授与されるものです。

須永恵美子特任助教が第14回(2024年度)地域研究コンソーシアム賞研究企画賞を受賞しました。

須永恵美子特任助教(AA研)と熊倉和歌子慶應義塾大学教授(元AA研)による共同研究企画「イスラーム・デジタル人文学の開発」と著書『イスラーム・デジタル人文学』(人文書院, 2024年)に対し,地域研究コンソーシアム(JCAS)より第14回(2024年度)地域研究コンソーシアム賞研究企画賞が授与されました。 この賞は地域研究における優れた共同研究企画の実績に対し授与されるものです。

*2024.10.11 しんぶん赤旗 / 椎野若菜准教授 / GEAHSS政府要望 人文社会科学発展のため アカデミアのジェンダー平等を / 12面

*『しんぶん赤旗』の許可を得て記事を掲載いたします。

外川昌彦教授が日本フェノロサ学会「第3回日本フェノロサ学会・特別功労賞(ビゲロー賞)」を受賞しました。

外川昌彦教授の著書『岡倉天心とインド―「アジアは一つ」が生まれるまで』(慶應義塾大学出版会,2023年4月)が日本フェノロサ学会「第3回日本フェノロサ学会・特別功労賞(ビゲロー賞)」を受賞しました。本賞は,アーネスト・フェノロサの生涯と業績,ならびに岡倉天心やビゲローなどフェノロサと関連のある人物,芸術,思想,社会等,そしてフェノロサが貢献した日本近代美術と文化財保護,さらにそれらから派生する多様な領域の学際的研究に成果のあった研究,活動を顕彰することを目的としています。2024年9月21日に,早稲田大学で開催された年次大会で授賞式が行われました。

詳細はこちらをご覧ください。

*2024.10.1 朝日新聞 / 黒木英充教授 / 入り混じる宗派 混乱続くレバノン / 朝刊 9面

*2024.9.30 まにら新聞 / 床呂郁哉教授 / 座評軸 包括和平合意から10年 正念場を迎えるミンダナオ和平とバンサモロの行方(後編)/ WEB

*2024.9.23 まにら新聞 / 床呂郁哉教授 / 座評軸 包括和平合意から10年 正念場を迎えるミンダナオ和平とバンサモロの行方(前編)/ WEB

*2024.9.20 Forbes JAPAN / 山越康裕教授 (取材協力) / 日本にはまだないブリヤート料理の店をウランバートルで訪ねてわかったこと / WEB

*2024.9.14 朝日新聞 / 星泉教授 / ひもとく チベット現代文学 チベット語研究者 海老原志穂 チベット女性作家による初の長編小説『花と夢』(ツェリン・ヤンキー著,星泉訳)/ 朝刊 19面

星泉教授が日本翻訳家協会「第61回日本翻訳文化賞」を受賞しました。

星泉教授の翻訳書『花と夢』(ツェリン・ヤンキー著, 春秋社, 2024年)が日本翻訳家協会「第61回日本翻訳文化賞」を受賞しました。表彰式は,10月25日に学士会館にて行われる予定です。詳細はこちらをご覧ください。

*2024.8.23 映画『ポライト・ソサエティ』パンフレット / 須永恵美子特任助教 / 映画『ポライト・ソサエティ』の社会的な背景について(解説文寄稿) / pp.14-15

家島彦一名誉教授(AA研元所員)が令和6年度外務大臣表彰を受賞されました。

家島彦一東京外国語大学名誉教授(AA研所員として1966年から2002年まで在籍)が令和6年度外務大臣表彰を受賞されました。外務大臣表彰は,国際関係の様々な分野で活躍し,我が国と諸外国との友好親善関係の増進に多大な貢献をしている中で,特に顕著な功績のあった個人および団体について,その功績を称えるとともに,その活動に対する一層の理解と支持を国民各層にお願いすることを目的に贈られる賞です。家島名誉教授は「イスラーム史を通じた学術交流の促進」の功績が称えられ,受賞されました。授賞式は8月8日,外務省飯倉別館にて行われます。

外務省からのプレスリリースはこちら

*2024.6.7 新潮 (2024年7月号) / 藤田周特任研究員 / 「ありのまま」の料理、作為的な料理、料理のような記述(「料理の人類学のかたわらで」第一回) / pp.306-307

*2024.5.30 読売新聞 / 宇山智彦教授 / 「ロシア法」成立へ 野党弱体化狙いか 北海道大学教授 宇山智彦氏 / 朝刊 9面

*2024.5.16 花椿 / 藤田周特任研究員 / 花椿カンバセーションズ #5藤田周(前編、後編) / WEB

村津蘭助教が第36回日本アフリカ学会研究奨励賞を受賞しました。

村津蘭助教の著書『ギニア湾の悪魔―キリスト教系新宗教をめぐる情動と憑依の民族誌』(世界思想社,2023年1月)が,第36回日本アフリカ学会研究奨励賞を受賞しました。本賞は, 過去2年間にわたり,満40歳未満の正会員が発表したアフリカ地域に関する研究論文や著書の中から優れた作品を選出し,その著者を受賞者として表彰するものです。

2024年5月18日(土)大阪大学で開催された日本アフリカ学会第61回学術大会にて受賞式が行われました。

授賞理由は,日本アフリカ学会のウェブサイトをご覧ください。

*2024.5.3 TBSラジオ 発信型ニュース・プロジェクト 荻上チキ Session / <チベット文学の魅力>倉本さおり×星泉と語る / 星泉教授

*2024.5.3 週刊読書人 / 須永恵美子特任助教 / 今週の書評 須永恵美子・熊倉和歌子編著『イスラーム・デジタル人文学』 「デジタル技術が拓く新たな研究の可能性ーイスラームの多様な文化遺産をデジタル空間に取り込む」評者:宮川創(筑波大学准教授)/ p.3

*2024.4.20 テレビ朝日 / 「グッド!モーニング」「イスラエル イランに反撃」 / 飯塚正人教授

*2024.4.15 テレビ朝日 / 「グッド!モーニング」<知っておきたいNEWS検定>「イラン イスラエルに攻撃」 / 飯塚正人教授

*2024.2.24 TOKiON / 星泉教授 / 異文化の間で躍動するチベットの作家達 / WEB

村津蘭助教が第19回(公財)国際宗教研究所賞を受賞しました。

村津蘭助教の著書『ギニア湾の悪魔―キリスト教系新宗教をめぐる情動と憑依の民族誌』(世界思想社、2023年1月)が,第十九回(公財)国際宗教研究所賞を受賞しました。本賞は,今日的な問題意識に立つ宗教研究の振興と若手研究者の育成に貢献することを目的として,「現代性」「国際性」「実証性」などに優れた点を有する刊行物および博士学位論文を対象にあたえられるものです。

2024年2月17日東京大学で開催された国際宗教研究所設立70周年記念シンポジウムにて授賞式が行われました。

授賞理由は、国際宗教研究所のウェブサイトをご覧ください。

*2024.2.20 子どもと読書 3・4月号 / 星泉教授 / 2023年 子どもの本この一年(中学年)評者:練馬区立図書館・今川和美氏 /

黒沼太一助教の研究活動がオマーン国遺産観光省公式Xアカウントにて紹介されました。

*2024.2.14 英語教育 3月号 / 星泉教授 / アジア文学への招待 第6回 『雪を待つ』(勉誠出版:ラシャムジャ著、星泉訳)の書評(書評者 長瀬海氏) / p.65

神田惟特任助教の研究活動がイランのペルシア語サイトに紹介されました。

*2024.1.13 しんぶん赤旗 / 星泉教授 / 子どもの本:『チベットのむかしばなし しかばねの物語』(書評者:児童文学評論家 内川朗子氏) / 14面

*2024.1.11 『週刊文春』1月4日/11日新年特大号 / 飯塚正人教授 / 「池上彰×飯塚正人 新春スペシャル対談 『宗教戦争』という危ういデマ」 / pp.48-51.

*2023.12.26 沖縄タイムス / 椎野若菜准教授 /「女性史が結ぶ「志の縁」 南城 もろさわようこさんを語る 沖縄・原発 根は共通」(リンク先は有料会員限定記事です) / 11面

*2023.12.08 朝日小学生新聞 / 後藤絵美助教 /「刑務所の中で迎える授賞式」「そもそもイスラム教とは?」(コメント) / 1面

*2023.12.10 朝日中高生新聞 / 後藤絵美助教 /「ノーベル平和賞 イランの人権活動家ナルゲス・モハンマディさん(専門家に聞く)」(コメント)/ 6面

荒川慎太郎教授・大澤海斗氏・Yang Xicheng氏の制作した西夏文字フォントがタイポグラフィのコンペNY TDC 69で受賞しました。

荒川慎太郎教授の監修のもと、書体デザイナーの大澤海斗氏・英国レディング大学博士課程Yang Xicheng 氏の制作した西夏文字フォントAraTangutが、タイポグラフィのコンペNY TDC (=Type Directors Club) 69(2023年4月26日)で受賞しました。この賞は、タイポグラフィに重要な貢献をしたクリエイターに贈られる有名な賞です。

吉田ゆか子准教授へのインタビューがNHK World Japanで紹介されました。

NHK World Japan (ラジオ)のインドネシア語のコーナー “Halo dari Tokyo”にて、吉田ゆか子准教授が招聘したバリ芸能家チアーット氏の日本での活動が紹介されました。東京外国語大学で開催されたケチャと声ガムランの体験ワークショップおよび、芸能公演&ミニレクチャー「バリ島の音楽と歌芝居にふれよう」が取り上げられました。チアーット氏および招聘元として吉田准教授のインタビューも含まれます。

詳細はこちらをご覧ください。 2023年12月24日頃までは番組の当該箇所が聴けます。

AA研フェローの海老原志穂氏が、2023年度平塚らいてう賞を受賞しました。

海老原志穂氏(AA研フェロー)が、自身の「チベット女性詩の翻訳・紹介とその発展に関する文学史的研究」の功績を評価され、2023年度平塚らいてう賞(特別)を受賞しました。授賞式は12月9日に日本女子大学にて行われました。

詳細はこちら をご覧ください。

*2023.11.29 日本経済新聞 / 中山俊秀副学長 / 交友抄 学生に寄り添う 中山俊秀 / 朝刊 48面

*2023.11.13 NHK / 後藤絵美助教 / 視点・論点「ノーベル平和賞をどういかすか」

ウクライナ戦争に関する黒木英充教授の講演動画が公開されました。

2023年10月24日に人間文化研究機構グローバル地域研究推進事業東ユーラシア研究プロジェクト(北海道大学 スラブ・ユーラシア研究センター拠点)主催で開催されたUBRJ/EES実社会共創研究セミナー「中東からみたウクライナ戦争」にて,黒木英充教授が講演をおこなった動画が公開されました。

※黒木教授の講演動画は,こちら(YouTube)よりご覧いただけます。

*2023.11.9 朝日新聞デジタル / 黒木英充教授 / 限界に来たG7の「偽善」と「二重基準」 ガザへの攻撃、どう見るか / WEB

水上遼氏(日本学術振興会特別研究員/AA研)が第45回(令和5年度)日本オリエント学会奨励賞を受賞しました。

水上遼氏(日本学術振興会/AA研)が第45回(令和5年度)日本オリエント学会奨励賞を受賞しました。この賞は、我が国のオリエント学に関する少壮学者の研究を奨励し、斯学の発展に資することを目的とするものです。水上氏が2023年3月に欧文学会誌Orient vol.58に発表した論文Interconfessional Dialogue on Faḍāʾil of the Twelve Imams: Rethinking the Confessional Boundary between Sunnism and Shiʿism in Medieval and Early Modern Islamが高く評価されたものです。授賞式は2023年10月28日に大阪大学で行われました。賞の詳細についてはこちらをご覧ください。

*2023.10.30 テレビ朝日 / 「グッド!モーニング」<知っておきたいNEWS検定>「"滅亡の危機が再び" イスラエル国民に訴え」 / 飯塚正人教授

*2023.10.26 テレビ朝日 / 「グッド!モーニング」<知っておきたいNEWS検定>「イスラエル なぜシリアを攻撃?」 / 飯塚正人教授

*2023.10.24 テレビ朝日 / 「グッド!モーニング」<知っておきたいNEWS検定>「イスラエルが警戒 武装組織『ヒズボラ』の影響力とは」 / 飯塚正人教授

*2023.10.23 テレビ朝日 / 「グッド!モーニング」<知っておきたいNEWS検定>「人質解放のカギを握る小国カタールとは?」 / 飯塚正人教授

*2023.10.20 東京新聞 / 黒木英充教授 / こちら特捜部 不条理 さらなる衝突 報復 日本は歯止めを掲載内容 / 朝刊 21面

*2023.10.20 テレビ朝日 / 「グッド!モーニング」<知っておきたいNEWS検定>「英スナク首相 イスラエル訪問 歴史的背景は」/ 飯塚正人教授

*2023.10.19 テレビ朝日 / 「グッド!モーニング」<知っておきたいNEWS検定>「イスラエル 強硬姿勢の理由は」/ 飯塚正人教授

*2023.10.17 テレビ朝日 / 「グッド!モーニング」<知っておきたいNEWS検定>「ガザ地区住民の今後は」/ 飯塚正人教授

*2023.10.16 テレビ朝日 / 「グッド!モーニング」<知っておきたいNEWS検定>「“介入”示唆したイラン イスラエルとの関係は」/ 飯塚正人教授

AA研フェローの海老原志穂氏が2023年度日本翻訳家協会賞「翻訳特別賞」を受賞しました。

海老原志穂氏(AA研フェロー)の編訳書『チベット女性詩集 現代チベットを代表する7人・27選』(段々社, 2023年度)が2023年度日本翻訳家協会賞の翻訳特別賞を受賞しました。表彰式は,10月26日に学士会館にて行われる予定です。詳細はこちらをご覧ください。

AA研の出版物がイランの学術出版社のサイトで紹介されました。

イランの権威ある学術出版社Miras-e Maktubのウェブサイトに,AA研が2022度に刊行したMohammad Ja’far Jonabadi, Imperial Astronomical Calendar of Iran during the Safavid Era, ed. By Mansur Sefatgol (Studia Culturae Islamicae 117)が紹介されました。

ほかにも,イスラーム大百科センターのウェブサイト(2023年10月2日付),イラン図書通信のウェブサイトなどでも詳細に紹介されています。

*2023.10.13 テレビ朝日 / 「グッド!モーニング」 突如イスラエルがシリアを攻撃 ガザへの地上侵攻迫る中/ 飯塚正人教授

*2023.10.13 テレビ朝日 / 「グッド!モーニング」<知っておきたいNEWS検定>「パレスチナを巡る世界情勢 鍵は?」/ 飯塚正人教授

*2023.10.11 テレビ朝日 / 「グッド!モーニング」<知っておきたいNEWS検定>「戦争状態のガザ地区 なぜ“天井のない監獄”に」/ 飯塚正人教授

*2023.10.10 テレビ朝日 / 「グッド!モーニング」<知っておきたいNEWS検定>イスラエル「戦争状態」悲劇の原点 / 飯塚正人教授

*2023.10.7 朝日新聞 / 後藤絵美助教 / (時時刻刻)訴え、恐れず屈せず モハンマディさん、抑圧と闘い逮捕13回 ノーベル平和賞 / 朝刊 2面

*2023.10.7 朝日新聞デジタル / 後藤絵美助教 / 平和賞の意義「女性」ではない 求めたのは「自分らしく生きる権利」 / WEB

*2023.9.24 産経新聞 THE SANKEI NEWS / 星泉教授 / 児童書 チベットの千夜一夜 『しかばねの物語』星泉編訳、蔵西(くらにし)絵 / WEB

*2023.9.24 産経新聞 / 星泉教授 / チベットの千夜一夜 『しかばねの物語』星泉編訳、蔵西(くらにし)絵 / 朝刊 22面

元所長・元学長の池端雪浦名誉教授が2023年9月20日に逝去されました。

東南アジア史・フィリピン研究で多大な功績を残された池端氏は、 アジア・アフリカ言語文化研究所の所長を務められ(1995-1997)、東京外国語大学学長(2001-2007)となられてからも在ベイルートの中東研究日本センターの開所式に出席されるなど、本研究所の活動を見守ってくださいました。 生前のご功績を偲び、ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

アジア・アフリカ言語文化研究所所長 近藤信彰

床呂郁哉教授企画による国際ワークショップ開催に関する記事がまにら新聞に掲載されました。

床呂郁哉教授企画によるフィリピン大学・アジア研究センターとの共催による国際ワークショップ開催に関する記事が,2023年9月14日(木)付のまにら新聞(在フィリピン邦人向け新聞)に掲載されました。

「国籍そのものを考えなければ」東京外語大と比大がワークショップ - フィリピン大ディリマン校で比日研究者間のアジア研究学術交流が行われた

*2023.8.19 月刊専門料理 2023年9月号 / 藤田周特任研究員 / ペルー料理「セビーチェ」から考察する、ローカライズの手法?文化人類学者・藤田周の思索 / Web

*2023.8.18 朝日新聞デジタル Globe+ / 中山俊秀副学長 / スマホで一瞬で翻訳できるAI時代 対話や理解…それでも外国語を学ぶ理由は? / Web

*2023.8.4朝日新聞朝刊記事を再構成したものです

*2023.8.5 朝日新聞 / 後藤絵美助教 / 「論点・ジェンダー史学」刊行 ジェンダーの視点で考える歴史 / 朝刊 18面

*2023.8.5 読売新聞 / 外川昌彦教授 / 本よみうり堂 岡倉天心とインド「アジアは一つ」が生まれるまで 外川昌彦・著(書評者:小池寿子) / 朝刊 13面

*2023.8.4 朝日新聞 / 中山俊秀副学長 / 言語は人間のアイデンティティーだ / 朝刊 GLOBE G3

黒沼太一助教が日本西アジア考古学会 第5回川又記念 日本西アジア考古学会奨励賞を受賞

黒沼太一助教が日本西アジア考古学会 第5回川又記念 日本西アジア考古学会奨励賞を受賞しました。この賞は,原則として40歳までの日本西アジア考古学会会員を対象に,エジプトを含む西アジアと周辺地域を対象とした考古学および関連分野の研究で,受賞当該年度の『西アジア考古学』掲載論考の執筆者,日本西アジア考古学会の大会研究発表者(口頭発表・ポスター発表)の中から,優れた業績を挙げた者に対して授与されるものです。今回,同誌に掲載された論文「南東アラビア,紀元前2千年紀前半のワーディー・スーク期における墓制の地域性−墓の形態と立地からの検討−」が受賞対象となりました。受賞式は2023年6月25日,日本西アジア考古学会 第28回総会・大会(白鵬大学)にて行われました。

日本西アジア考古学会広報ページURL(Facebook)

*2023.7.7 新潮 2023年8月号 / 藤田周特任研究員 / 現代料理レストランから考える、文化を愛するための思考の枠組み / pp.226-7

*2023.6.21 読売新聞 / 後藤絵美助教 / 東京外国語大学・読売講座 詳報・4 イスラームのいま-写真に見るその多様な姿 / 朝刊 22面 (地域)

*2023.6.19 LISTEN / 中山俊秀副学長 / 多様性の中から「つながり」を構築し、相互作用を生み出す / Web

*2023.6.18 読売新聞 / AA研後藤絵美助教 / ムスリムの今 写真で学ぶ 後藤・高橋助教が講義 東京外国語大学 読売講座 / 朝刊 22面 (地域・多摩)

*2023.6.15 読売新聞 / 後藤絵美助教 / 東京外国語大学・読売講座 イスラム教徒の現在 語る 2氏が講義 米の記録写真 題材に / 朝刊 24面 (地域・多摩)

村津蘭助教が 第18回日本文化人類学会奨励賞を受賞しました。

村津蘭助教の論文「悪魔が耳を傾ける―ベナン南部のペンテコステ・カリスマ系教会の憑依における想像と情動」( 『文化人類学』第86巻4号,2022年3月)が,第18回日本文化人類学会奨励賞 を受賞しました。

本賞は,選考年度の前年度1年間に,学会誌『文化人類学』あるいは英文誌Japanese Review of Cultural Anthropologyに掲載されたもののなかから若手の優れた研究論文に贈られるものです。

授賞式は2023年6月4日,県立広島大学で開催された第57回研究大会にて行われました。

授賞理由等詳細は日本文化人類学会のウェブサイトをご覧ください。

*2023.5.13 毎日新聞 / 海老原志穂AA研特別研究員 (RPD) / ダライ・ラマ6世恋愛詩集 今枝由郎・海老原志穂編訳 / 朝刊 15面 (今週の本棚)

近藤洋平氏(前AA研特任研究員/福岡女子大学准教授)が第9回日本中東学会奨励賞を受賞しました。

2016–18年度AA研共同利用・共同研究課題(JaCMES)「中東社会における宗教宗派的・政治社会的少数派に関する研究 (jrp000227)」の成果論集として2021年に刊行されたYohei Kondo (ed.), Survival Strategies of Minorities in the Middle East: Studies on Religious and Politico-Social Minority Groups in Middle Eastern Societies (Fuchu: ILCAA, Tokyo University of Foreign Studies) 収録の近藤洋平氏(前AA研特任研究員/福岡女子大学)の論文 “Survival Strategies of Religious Minority Groups in Oman” に対して、第9回日本中東学会奨励賞が授与されました。授賞式は5月13日に筑波大学で開催された日本中東学会第39回年次総会にて行われました。

占部由子氏(日本学術振興会/AA研)が2022年度日本語学会論文賞を受賞しました。

占部由子氏(日本学術振興会/AA研)の論文「琉球諸語における形容詞重複形の通方言的比較―修飾と叙述に着目して―」(『日本語の研究』第18巻1号,2022年4月)が,2022年度日本語学会論文賞を受賞しました。 日本語学会論文賞は,当該年度に刊行された学会誌『日本語の研究』の論文の中から,若手会員の傑出した研究論文を顕彰するものです。受賞理由等詳細はこちらをご覧ください。

*2023.5.9 読売新聞 / 中山俊秀副学長 / 阿波おどり 言葉なき一体感 中山俊秀さん / 夕刊 5面

*2023.4.15 Tokyo Art Beat / 藤田周特定研究員 / ノーマ京都、コース全皿レビュー(前編)。世界一と称されるノーマというレストランと、コース前半を解説(評:藤田周) / Web

*2023.4.15 Tokyo Art Beat / 藤田周特定研究員 / ノーマ京都、コース全皿レビュー(後編)。コース後半解説と、ペルーのセントラルとの対比で明らかになった驚嘆すべき構築性の考察(評:藤田周) / Web

*2023.4.13 遅いインターネット / 藤田周特定研究員 / 食の批評を始めるために―現代料理と、二項対立というフィクション / Web

椎野若菜准教授へのインタビュー記事が朝日新聞に掲載されました。

AA研の椎野若菜准教授へのインタビュー記事が,2023年4月3日(月)付の朝日新聞デジタルに掲載されました。

「世界最悪」の反同性愛者法の背景は ママ友に言われた驚きの言葉(有料記事)

小川絵美子氏(日本学術振興会/AA研)が第16回「未来を強くする子育てプロジェクト」スミセイ女性研究者奨励賞を受賞しました。

小川絵美子氏(日本学術振興会特別研究員RPD/AA研)が第16回「未来を強くする子育てプロジェクト」スミセイ女性研究者奨励賞を受賞しました。この賞は子育てと人文・社会科学分野の研究活動の両立に努力している女性研究者に対して授与されるものです。詳細はこちらをご覧ください。授賞式は2023年3月3日にオンラインにて開催されました。

*2023.2.14 中日新聞(地方版) / 神田惟特任助教 / イスラムのタイル絵 装いと魅力読み解く ―常滑で専門家の講演会 / 朝刊 18面

*2023.2.3 週刊金曜日 54ページ / 星泉教授 / きんようぶんか「アジアの作家9人が競作 時代の膿を切開する物語」(長瀬海氏による『絶縁』書評)

*2023.1.27 週刊朝日 59ページ / 星泉教授 / 週刊図書館ベスト・レコメンド「アジアの若手作家」(永江朗氏による『絶縁』書評)

*2023.1.26 週刊新潮 106ページ / 星泉教授 / 同時代的状況を競作するアジアン・ナイン(佐久間文子氏による『絶縁』書評)

第17回四大学連合文化講演会の動画が公開されました。

東京医科歯科大学・東京外国語大学・東京工業大学・一橋大学で構成される四大学連合が2022年10月29日に開催した第17回四大学連合文化講演会の動画が公開されました。東京外国語大学からは,AA研の倉部慶太准教授が登壇しました。

※倉部准教授の講演動画は,こちら(YouTube)よりご覧いただけます。

*2023.1.1 図書新聞 (第3573号) / 星泉教授 / 大きな時代の変化の中で揺れるチベット人たちの感情を描く:チベット現代文学を代表する人気作家の短編集(評者・大川謙作)

*2022.12.28 朝日新聞 / 野平宗弘准教授・星泉教授 / (文芸時評)記憶という暴君 自己とは、突きつける問い 鴻巣友季子 / 朝刊 22面

*2022.12.27 現代ビジネス / 野平宗弘准教授・星泉教授 / 「読むプロ」翻訳家の鴻巣友季子がおすすめ「年末年始に“絶対に読みたい”2022年の小説」28作品を大公開する…! / Web

*2022.12.21 朝日新聞 / 野平宗弘准教授、星泉教授 / 「絶縁」テーマにアジアの作家9人が競作 アンソロジーが日韓で発売 / 夕刊 3面

*2022.12.19 月刊 専門料理1月号 / 藤田周特別研究員 / 小林淳一によるインタビュー:文化人類学者に聞く「未知の食文化」を解読する方法 /P.79

*2022.12.9 読売新聞 / 星泉教授・野平宗弘准教授 / アジア9都市の作家が描く「絶縁」アンソロジー出版…村田沙耶香さんやチョン・セランさんら参加 /

安達真弓助教が令和4年度新村出研究奨励賞を受賞しました。

安達真弓助教(AA研)が令和4年度新村出研究奨励賞を受賞しました。

【受賞対象となった研究業績】

安達助教:本国ベトナム語の空間・談話ダイクシス研究 及び 在日ベトナム系コミュニティにおける社会言語学的研究

新村出研究奨励賞は、言語学・日本語学とその関連領域において将来性のある研究に対して贈られる賞です。贈呈式は2022年11月23日に京都ガーデンパレスにて行われます。詳細はこちらをご覧ください。

倉部慶太准教授へのインタビュー記事が朝日新聞に掲載されました。

AA研の倉部慶太准教授へのインタビュー記事が,2022年9月22日(木)付の朝日新聞デジタルに掲載されました。同内容の記事は朝日新聞2022年9月22日朝刊にも掲載されています。

少数民族の言葉、守りたい 口伝えの昔話動画 ミャンマーで好反応(有料記事)星泉教授らの研究発表がデジタルアーカイブ学会第1回DAフォーラム

「座長が推すベスト発表」の一つに選定されました。

2021年12月19日にオンラインで開催されたデジタルアーカイブ学会第1回DAフォーラムにて星泉教授(AA研所員)らの発表「チベット・ヒマラヤ牧畜農耕資源データベースの構築, フィールドデータと文献データをつなぐ」が座長が推すベスト発表の一つに選定されました。講評は「デジタルアーカイブ学会誌」6巻2号に掲載されています。

Fieldnetのウェブサイトをリニューアルしました

Fieldnetは,フィールドワークを行う研究者が,分野や所属をこえて参加し,フィールドや研究上の情報を提供しあい,互いの知をむすぶネットワークです。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所(AA研)のフィールドサイエンス研究企画センターを拠点とし活動しています。若手研究者も多く参加し,フィールドワークに関するさまざまな情報を得たり,研究の仲間を見つけたりする場としても活用されています。

詳しくは,Fieldnetのウェブサイトをご覧下さい。

石川博樹准教授が日本ナイル・エチオピア学会第31回学術大会最優秀発表賞を受賞しました。

2022年4月16日,17日にオンラインで開催された日本ナイル・エチオピア学会第31回学術大会(主催:日本ナイル・エチオピア学会,共催:日本貿易振興機構アジア経済研究所)にて石川博樹准教授(AA研)の発表「16~19世紀エチオピア北部における副食(Side Dishes in Northern Ethiopia during the 16th and 19th Centuries)」が他の2発表とともに最優秀発表賞を受賞しました。

国立大学共同利用・共同研究拠点協議会が展開する「知の拠点【すぐわかアカデミア。】」で、熊倉和歌子助教による講義動画が公開されました。

国立大学共同利用・共同研究拠点協議会が展開する「知の拠点【すぐわかアカデミア。】」で、熊倉和歌子助教による講義動画「すぐにわかる「ワクフ」」が公開されました。この企画は、日本各地の国立大学に置かれた94の共同利用・共同研究機関が一体となって、学問の最先端の様子を、広く一般の方々や学生の方々にお届けするものです。

※熊倉助教の講義動画は,こちら(YouTube)よりご覧いただけます。

第16回四大学連合文化講演会の動画が公開されました。

東京医科歯科大学・東京外国語大学・東京工業大学・一橋大学で構成される四大学連合が2021年11月6日にオンラインで開催した第16回四大学連合文化講演会の動画が公開されました。東京外国語大学からは,AA研の吉田ゆか子准教授が登壇しました。

※吉田准教授の講演動画は,こちら(YouTube)よりご覧いただけます。

長縄宣博教授が日本学士院学術奨励賞を受賞しました。

長縄宣博教授(AA研所員/北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター)が第18回日本学士院学術奨励賞を受賞しました。

【受賞対象となった研究業績】

長縄教授:ロシアとイスラーム世界の絡まり合いについての総合的研究

日本学士院学術奨励賞は,若手研究者を顕彰して今後の研究を奨励することを目的として,2004年に創設された,もっとも権威ある学術賞です。

授賞理由はリンク先をご覧ください。

「みらいぶっく~学問・大学なび~」において石川博樹准教授の研究内容を紹介するページが公開されました。

「みらいぶっく~学問・大学なび~」の「こんな研究をして世界を変えてみよう~大学の研究室を訪問してみた~」において,石川博樹准教授の研究内容を紹介するページが公開されました。「みらいぶっく~学問・大学なび~」は内閣府の総合科学技術・イノベーション会議の事業の一環として内閣府と河合塾によって構築されたサイトで,各学問分野においてどのような研究が行われ,それらがどのように社会とつながり,どのように社会を変えようとしているのかについて,中高生を含めた一般の方々に理解していただけるよう編集されています。

熊倉和歌子助教(AA研所員)および長縄宣博教授(AA研所員/北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター)が第18回日本学術振興会賞を受賞しました。

【受賞対象となった研究業績】

熊倉助教:中世から近世への移行期のエジプトにおける土地制度とナイル灌漑

長縄教授:ロシアとイスラーム世界の絡まり合いについての総合的研究

日本学術振興会賞は,我が国の学術研究の水準を世界のトップレベルにおいて発展させるため,創造性に富み優れた研究能力を有する若手研究者を早い段階から顕彰し,その研究意欲を高め,研究の発展を支援していくことを目的として日本学術振興会が創設したものです。

授賞式は,2022年2月3日(木)に日本学士院で行われる予定です。

星泉教授へのインタビュー記事が朝日新聞に掲載されました。

AA研の星泉教授へのインタビュー記事が,2021年12月5日(日)付の朝日新聞デジタル「語学の扉」に掲載されました。同内容の記事は朝日新聞2021年12月15日朝刊にも掲載されています。

語り継がれてきた「広く深い海」 翻訳で伝えたいチベットの人々の声(有料会員記事)(外国語の扉)発見の喜び、深い海のよう 星泉さん(会員記事)

AA研と北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターとの間のクロスアポイントメント協定に関するニュースが札幌テレビで報道されました。

アジア・アフリカ言語文化研究所(AA研)は,北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターとの間で,クロスアポイントメントに関する協定を締結しました。この協定にもとづき,スラブ・ユーラシア研究センターにAA研の黒木英充教授が着任したニュースが札幌テレビで報道されました。以下のリンクよりご覧いただけます。

川田順造名誉教授(AA研元所員)が2021年度文化勲章を受章されました。

川田順造東京外国語大学名誉教授(AA研所員として1976年から1997年まで在籍)が2021年度文化勲章を受章されました。文化勲章は科学技術や芸術といった文化の発展や向上にめざましい功績を挙げたことを称え,授与されるものです。

長年のご功績の賜と心からお慶び申しあげます。

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターとの間でクロスアポイントメントに関する協定を締結し,長縄宣博教授がAA研の所属となりました。

アジア・アフリカ言語文化研究所(AA研)は,北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターとの間で,クロスアポイントメントに関する協定を締結しました。

2021年10月1日より,AA研の黒木英充教授および北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターの長縄宣博教授(旧ソ連地域のイスラーム,ロシア近現代史)がクロスアポイントメントの適用教員となり,両大学に所属して教育研究活動を行います。

黒木教授は中東・イスラーム学が専門であり,スラブ・ユーラシア地域におけるイスラーム研究,中東とロシアを結び付けた国際政治の分析など新しい視座からの貢献が期待されます。また,長縄教授も,AA研のイスラーム学の研究にスラブ・ユーラシアの知見を加えることで当該分野の地域研究に厚みを持たせる貢献が期待されます。

長縄教授のプロフィールはこちらのリンク先をご覧ください。

荒川慎太郎准教授がTOKYO MXテレビ番組に出演しました。

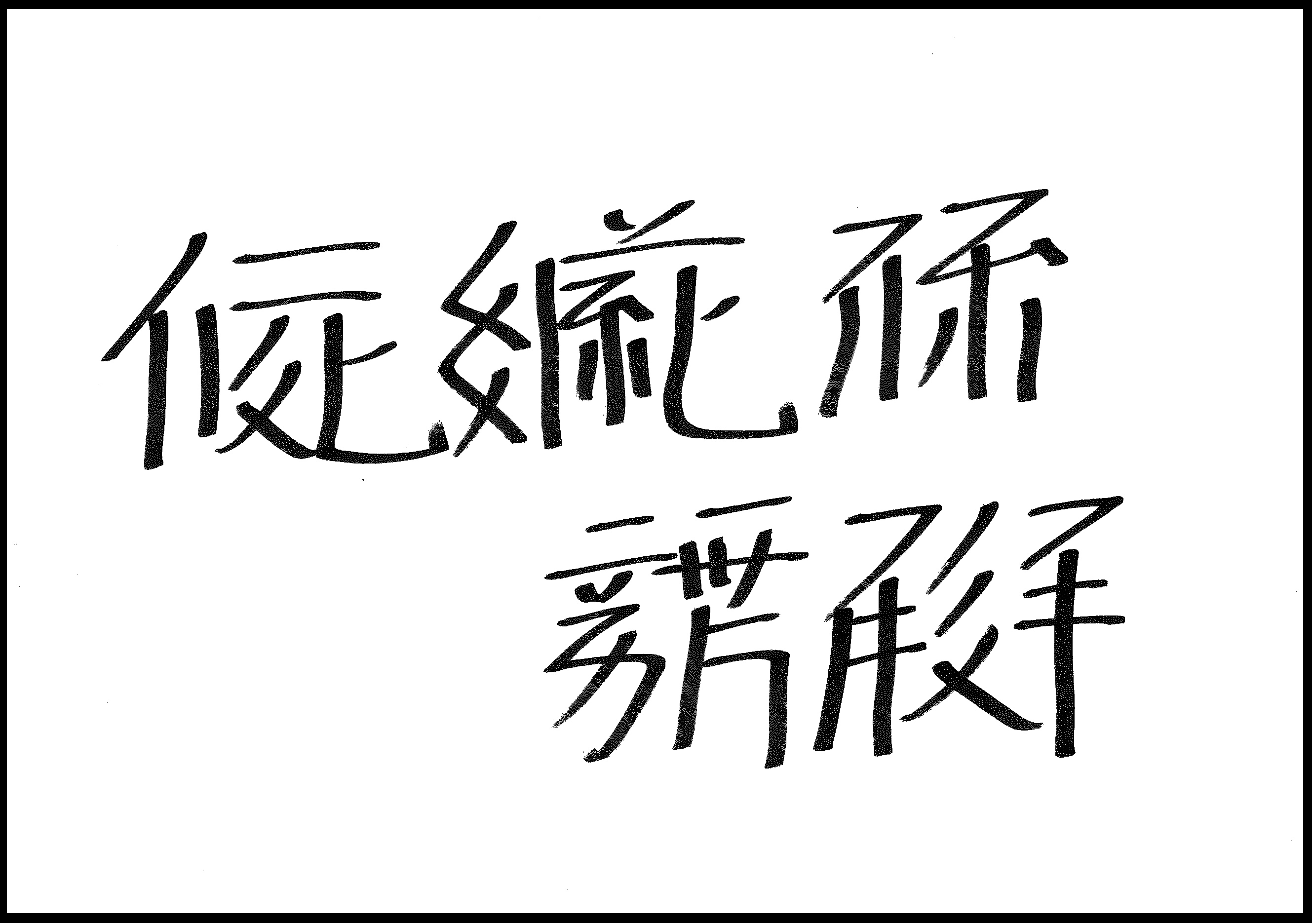

AA研の荒川慎太郎准教授が2021年10月14日に放送されたTOKYO MXテレビ「5時に夢中!」に録画出演しました。番組内の「追跡!」というコーナーで,「西夏文字」について,荒川准教授が実際の文字をフリップに手書きするなどして紹介しました。

番組で使用されたフリップ。

「5時に夢中!」を翻訳したもの。

熊倉和歌子助教が2020年度地中海学会ヘレンド賞を受賞しました。

熊倉和歌子助教(AA研所員)の著書『中世エジプトの土地制度とナイル灌漑』(東京大学出版会,2019年)に対し,地中海学会より2020年度ヘレンド賞が授与されました。

この賞は地中海文化研究に関する優れた著作・研究に授与されるものです。

※本賞受賞に関連した熊倉氏へのインタビュー記事を本学ウェブサイトにてご覧いただけます。

元AA研ジュニア・フェローの南波聖太郎氏の博士論文が第20回アジア太平洋研究賞佳作を受賞しました。

2020年10月に東京外国語大学で博士学位を取得した南波聖太郎氏(元AA研ジュニア・フェロー/現アジア経済研究所研究員)の博士論文「ラオスにおける社会主義と中立主義の相克:デタント期社会主義陣営の最辺境における解放区の多元的展開 (1945-1975)」(指導教員:栗原浩英AA研所員)が第20回アジア太平洋研究賞(井植記念賞)佳作に選ばれました。この賞はアジア太平洋地域に関する人文・社会科学領域の優れた博士論文を表彰するものです。

佐藤将氏(AA研研究機関研究員)が2021年度日本都市学会賞論文賞を受賞しました。

佐藤将氏(AA研研究機関研究員)の論文「大都市圏近郊における完結出生力の空間構造―川崎市を事例に―」が2021年度日本都市学会賞論文賞を受賞しました。この賞は2019年度に日本都市学会年報および各地域都市学会(北海道都市学会、東北都市学会、関東都市学会、中部都市学会、近畿都市学会、中四国都市学会、九州都市学会)発行の学術誌に掲載された論文のうち、39歳以下の執筆者を対象に、都市研究の進歩発展に顕著な貢献をしたものに対して贈られるものです。

授賞式は10月23日の日本都市学会第68回大会(オンライン開催)にて行われる予定です。

アジア・アフリカ言語文化研究所 オンラインリソースポータルサイトが公開されました。

情報資源利用研究センター(IRC)プロジェクトや共同利用・共同研究課題、科研などのプロジェクトの成果としてのオンラインリソースを一覧できるサイトを開設しました。関係地域やリソースの種別ごとに検索できるようになっています。

言語研修オンライン

AA研で過去に開催した言語研修のうちアカン語,ジンポー語,バリ語,モンゴル語の各研修で用いた教科書に基づいて作成したウェブ教材です。教科書から主に発音・あいさつのセクションと各セクションにおける会話部分を取り出して音声と共に掲載しています。(教科書のPDFもダウンロードできるようになっています。)

AA研フェローの大坪玲子氏と小田淳一氏が2020年度人工知能学会研究会優秀賞を受賞しました。

大坪玲子氏(AA研フェロー)と小田淳一氏(AA研フェロー/名誉教授)による共著論文「カート・オントロジー構築の試み」(SIG-LSE-C101-01:2021年3月20日)が人工知能学会2020年度研究会優秀賞に決定しました。

表彰式は2021年6月21日(月)に産業技術総合研究所臨海副都心センターで行われる予定です。

神田惟氏(日本学術振興会/AA研)が第27回鹿島美術財団賞を受賞しました。

神田惟氏(日本学術振興会/AA研)が論文「新出のイマーム・ムーサー・カーズィム廟寄進銘及びペルシア語詩銘入り真鍮製燭台について」によって、第27回鹿島美術財団賞を受賞しました。

この賞は優れた美術研究に対して贈られる権威ある賞です。授賞式と受賞者による研究発表は2021年5月20日(木)にオンラインで行われる予定です。

石川博樹准教授が日本ナイル・エチオピア学会第30回学術大会最優秀発表賞を受賞しました。

2021年4月17日,18日にオンラインで開催された日本ナイル・エチオピア学会第30回学術大会(主催:徳島大学)にて石川博樹准教授(AA研)の発表「16~18世紀エチオピア北部におけるテフの重要性の変化について(On the Change of Importance of Teff in Northern Ethiopia during the 16th and 18th Centuries)」が最優秀発表賞を受賞しました。

第15回四大学連合文化講演会の動画が公開されました。

東京医科歯科大学・東京外国語大学・東京工業大学・一橋大学で構成される四大学連合が2020年10月11日にオンラインで開催した第15回四大学連合文化講演会の動画が公開されました。東京外国語大学からは,AA研の高松洋一教授が登壇しました。

※高松教授の講演動画は,こちら(YouTube)よりご覧いただけます。

星泉教授がTBSラジオ番組に出演しました。

AA研の星泉教授が2021年3月2日に放送されたTBSラジオ「アフター6ジャンクション」にリモート出演しました。番組ではAA研基幹研究「多言語・多文化共生に向けた循環型の言語研究体制の構築」(LingDy3) プロジェクトの成果の一つとして刊行された『白い鶴よ,翼を貸しておくれ―チベットの愛と戦いの物語』(ツェワン・イシ・ペンバ著, 星泉訳 2020年, AA研/書肆侃侃房)を中心に,チベット文学の現在について紹介されました。

※過去の番組は,アプリ・TBSラジオクラウドより聴取いただけます。

※『白い鶴よ,翼を貸しておくれ―チベットの愛と戦いの物語』については,他にもさまざまなメディアで紹介されています。詳細はこちらのリンクをご覧ください。

2020年度企画展「越境する仮面文化」展に関連した記事が掲載されました

2020年9月~10月にAA研でおこなわれた企画展「越境する仮面文化-ペルシャ・アラビア湾岸地域の女性たち」に関連した中東女性の仮面文化に関する記事「『口ひげ』仮面はレディーの証し:ベールに隠れた中東女性の世界」が,朝日新聞『GLOBE+』2021年2月号の特集「マスクで変わる世界」の一つとして掲載されました。企画展の企画・運営に携わった後藤真実さん(日本学術振興会特別研究員/AA研)撮影による写真も掲載されています。

朝日新聞『GLOBE+』2021年2月号の特集は,再編集されてWeb版にも掲載されています。下記リンク先よりご覧いただけます。

ひげの仮面は「私は既婚,近寄らないで」の意味 中東女性に「顔を覆うとは」を聞いた「古い」と言われながら,着けたがる女性が消えない 中東,仮面文化の深い世界

高校生に向けた石川博樹准教授の研究紹介動画が公開されました。

2015年度までおこなわれていた基幹研究「アフリカ文化研究に基づく多元的世界像の探求」の活動の一環として,河合塾からの依頼を受けて石川博樹准教授がおこなったプレゼンテーション「アフリカ史から世界を考える」(河合塾みらいぶプラス「先端研究の魅力に触れる,先端研究者によるスーパープレゼンテーション」(2018年11月27日,於神奈川県立多摩高校))の動画が公開されています。この動画はみらいぶプラスの特集「コロナを超えて 中高生のための緊急応援企画」内,「学問さがしの旅に出よう」の一つとして紹介されているものです。

※石川准教授のプレゼンテーションは,こちらからご覧いただけます。

上田新也氏(AA研ジュニア・フェロー)が第18回東南アジア史学会賞を受賞しました。

上田新也氏(AA研ジュニア・フェロー)の著書『近世ベトナムの政治と社会』(大阪大学出版会,2019年)に対し,東南アジア学会より第18回東南アジア史学会賞が授与されました。(2020年12月19日授与)

後藤真実氏(日本学術振興会特別研究員/AA研)が新学術領域研究『顔・身体学の構築』第7回領域会議若手優秀発表賞・優秀賞(ポスター)を受賞しました。

新学術領域研究『顔・身体学の構築』第7回領域会議において,後藤真実氏(日本学術振興会/AA研)の発表 “Generational Changes in the Traditional Dress of Qatari Women” に対し若手優秀発表賞・優秀賞(ポスター)が授与されました。(2020年12月27日授与)

横山晶子氏(日本学術振興会特別研究員/AA研)が沖縄言語研究センター2020年度仲宗根政善記念研究奨励賞を受賞しました。

横山晶子氏(日本学術振興会特別研究員/AA研)の沖永良部島国頭方言に関する一連の研究に対し,沖縄言語研究センターより2020年度仲宗根政善記念研究奨励賞が授与されました。(2020年10月3日授与)

近藤信彰教授がThe 11th Farabi International Award for Humanities and Islamic Studiesを受賞しました。

近藤信彰教授(AA研)にイラン文部科学技術省よりthe 11th Farabi International Award for Humanities and Islamic Studies (Foreign section) が授与されました。この賞はイラン研究・イスラム研究における優れた研究業績をあげた海外研究者に授与されるものです。授賞式は8月17日にオンラインで開催されました。

※10/13に在日本イラン大使館において,近藤信彰教授のファーラービー国際賞授賞式が開催されました [東京外国語大学]TUFS News 近藤信彰教授 ファーラービー賞受賞

熊倉和歌子助教が第10回(2020年度)地域研究コンソーシアム賞登竜賞を受賞しました。

熊倉和歌子助教(AA研)の著書『中世エジプトの土地制度とナイル灌漑』(東京大学出版会, 2019年)に対し,地域研究コンソーシアム(JCAS)より第10回(2020年度)地域研究コンソーシアム賞登竜賞が授与されました。

この賞は地域研究における若手研究者の優れた業績(書籍・論文)に対し授与されるものです。

※本書に関連する熊倉氏の研究の一端はスタッフページの研究紹介ポスターや,AA研広報誌『FIELDPLUS』22号掲載の「エジプト・ナイル流域の土地に刻まれた歴史の連続と断絶」でもご覧いただけます。

新型コロナ感染症対策に伴う科研費アンケート調査の最終報告書を公開しました

2020年度 海外学術調査フォーラムサイトへ『パラウク・ワ語』(山田敦士著, 2020年, AA研/くろしお出版)をはじめとする一連の研究に対して北海道民族学会2019年度特別賞が授与されました。

山田敦士氏(日本医療大学教授, AA研共同研究員)に対し,『シリーズ記述文法2 パラウク・ワ語』(2020年, AA研/くろしお出版)を主業績の一つとした「中国雲南省のワ語を中心とするタイ文化圏の言語と民族文化の一連の調査研究」により,北海道民族学会から2019年度特別賞が授与されました。 この著書は,AA研基幹研究「多言語・多文化共生に向けた循環型の言語研究体制の構築」(LingDy3)の事業の一環としてAA研より刊行され,その後くろしお出版によって商業出版された「シリーズ記述文法」の第2巻にあたります。同じくAA研から2007年に刊行されたParauk Wa Folktales〈佤族(巴绕克)的民间故事〉,2009年に刊行された『スガンリの記憶―中国雲南省ワ族の口頭伝承―』も,授賞対象となった一連の研究成果にあたります。 北海道民族学会特別賞は,民族学及びその関連分野で,学術あるいは事業活動等において顕著な功績があり,現在も研究・教育・普及活動等を行っている者に対し授与されているもので,特別賞が授与されるのは2012年度創設以降2人目となります。

AA研企画展「シベ書道の世界―格吐肯書法展―」が新聞で紹介されました

AA研企画展「シベ書道の世界―格吐肯書法展―」で取り上げられたシベ人の書家,格吐肯が読売新聞・朝日新聞の取材を受け,記事が掲載されました。朝日新聞の記事には氏による書の実演の動画も掲載されています。

読売新聞オンライン:中国・シベ族の書 展示 東京外大朝日新聞デジタル:シベ語,知ってますか 危機の満州系言語,東京で書道展

全所プロジェクト「アジア・アフリカの現代的諸問題の解決に向けた新たな連携研究体制の構築」ポスター展示が研究講義棟1階で継続展示されています(~12月中旬)

11/23, 24にAA研で開催した全所プロジェクト「アジア・アフリカの現代的諸問題の解決に向けた新たな連携研究体制の構築」ポスター展示(詳細はこちら)に出展した一連のポスターが,東京外国語大学研究講義棟1階ガレリアにて12月中旬まで展示されています。

岩田啓介氏(日本学術振興会特別研究員/AA研)が内陸アジア史学会賞を受賞

岩田啓介氏(日本学術振興会特別研究員(PD)/AA研)が内陸アジア史学会賞を受賞しました(論文タイトル「青海モンゴル盟旗制支配をめぐる清朝の政策方針――18世紀前半の牧地の画定からみる――」『内陸アジア史研究』34号, pp73–94.)。 この賞は、『内陸アジア研究』に掲載された論文の中から、特に優れた内容の論文に対して授与されるものです。授賞式は2019年11月9日、内陸アジア史学会大会(東北大学片平キャンパス)にて行われました。

『南琉球宮古語伊良部島方言』(下地理則著, 2018年, AA研/くろしお出版)に対して第47回金田一京助博士記念賞が授与されました

下地理則氏(九州大学准教授, AA研共同研究員, 元AA研特任研究員)の『南琉球宮古語伊良部島方言』(2018年, AA研/くろしお出版)が第47回金田一京助博士記念賞を受賞しました。

この著書は、AA研基幹研究「多言語・多文化共生に向けた循環型の言語研究体制の構築」(LingDy3)の事業の一環としてAA研より刊行され、その後くろしお出版によって商業出版された「シリーズ記述文法」の第1巻にあたります。

金田一京助博士記念賞は、言語ならびに関連文化の科学的な研究・業績を顕彰することを目的として、金田一京助博士記念会が主催して、1973(昭和48)年から年1度授与しているものです。

LingDy3からの刊行物が同賞を受賞するのは、昨年度第46回の児倉徳和氏(AA研准教授)の『シベ語のモダリティの研究』(2018年, AA研/くろしお出版)に続き、2年連続となります。

黒木英充教授がセルビアのテレビ局・通信社からインタビューを受けました

2019年9月12日セルビア国立現代史研究所(ベオグラード)を会場に実施された科研費基盤研究(B)「シリア内戦の比較研究」(研究代表者・黒木英充)による国際ワークショップ “Lebanese, Yugoslavian, and Syrian Civil Wars and their Aftermath”に際して、セルビアのテレビ局・通信社の3社より会議内容にかかわるインタビューを受け、それが放映されました。

2019年9月11日収録(12日放送)インタビュー

TANJUG(新ユーゴスラビア・テレグラフ)セルビア国営通信社

出演:Predrag Markovic(セルビア国立現代史研究所所長)、佐原徹哉(明治大学教授)、黒木英充(AA研)

2019年9月13日生放送

RTS1(第1チャンネル)セルビア国営テレビ局

番組動画(youtube)

出演:黒木英充(AA研)、佐原徹哉(明治大学教授)、Ali Kadri (シンガポール国立大学シニアフェロー)

2019年9月14日生放送

Novo Jutro セルビア民放テレビ局

番組動画(youtube)

出演:Predrag Markovic(セルビア国立現代史研究所所長)、黒木英充(AA研)、佐原徹哉(明治大学教授)

倉部慶太助教が日本言語学会2019年度論文賞を受賞

倉部慶太助教が日本言語学会2019年度論文賞を受賞しました(論文タイトル “Deaspiration and the Laryngeal Specification of Fricatives in Jinghpaw”)。

日本言語学会ウェブサイト参照

この賞は、日本言語学会誌『言語研究』に掲載された論文の中から,特に優れた論文に対して授与されるものです。

受賞式は2019年11月17日、第159回日本言語学会大会(名古屋学院大学)にて行われる予定です。

元所長の梅田博之・本学名誉教授が2019年7月1日に逝去されました。

日韓の学術交流や韓国語教育に多大な功績を残された梅田氏は、

アジア・アフリカ言語文化研究所の所長を長く務め(1983-1989)、その発展に尽くされました。

生前のご功績を偲び、ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

アジア・アフリカ言語文化研究所所長 星泉

『日本語マラヤーラム語辞典』の功績を讃え、著者が Dr. Hermann Gundert Endowment Award(ヘルマン・グンデルト博士基金賞)を受賞しました。

高島淳教授、峰岸真琴教授が中心となって編纂に関わった『日本語マラヤーラム語辞典』の功績について、2018-2019年度の Dr. Hermann Gundert Endowment Award(ヘルマン・グンデルト博士基金賞)が、著者のナンビアール氏に対してインド・ドラヴィダ言語学会より2019年6月20日に贈られました。

この賞は過去3年以内に出版された最良のドラヴィダ系言語の辞書(The Best Dictionary in Dravidian Languages)に対して贈られるもので、宣教師であるとともに優れた言語学者でありマラヤーラム語の文法と辞書で著名なヘルマン・グンデルト(ヘルマン・ヘッセの祖父でもある)の名前を冠した名誉ある賞です。『日本語マラヤーラム語辞典』は、GICAS(「AA研アジア書字コーパス拠点」2001-)において開発したインド系文字の処理技術を活用し、IRCプロジェクトによって構築した電子辞書を印刷体としてケーララ州言語研究所(State Institute of Languages)から2019年3月に刊行したものです。インド・ケーララ州の公用語であるマラヤーラム語は、第一言語話者だけで約3500万人(2011年センサスによる)を擁する大言語で、IT産業やアーユルヴェーダへの関心などからも今後一層必要性が増していく言語ですが、これまで本格的な日本語辞書は存在しませんでした。三省堂の協力による現代的な5万3千語以上の日本語見出し語と例文にマラヤーラム文字による漢字の読み仮名まで振ってあるとともに英文による簡易日本語文法も具えているこの辞書は、1500頁以上でありながらインド中央政府の補助金によってわずか1000ルピー(約1700円)という価格で提供され、ケーララの人々の日本語学習に大いに役に立つであろうことはもちろん、日本人のマラヤーラム語学習にも素晴らしい道具となるように、AA研の辞書作りのノウハウを注いで作り上げたものです。

https://www.aa-ken.jp/edic/jmd/

青井隼人特任研究員が日本言語学会第157回大会発表賞を受賞

写真提供:日本言語学会

青井隼人特任研究員が日本言語学会第157回大会(2018年度秋季、京都大学)発表賞を受賞しました(発表タイトル「北琉球沖縄語伊江方言の破裂音」)。

日本言語学会大会発表賞は、大会において優れた口頭発表・ポスター発表に対して授与されます。

受賞式は2019年6月23日、第158回日本言語学会大会(2019年度春季、一橋大学)にて行われました。

児倉徳和准教授が第46回金田一京助博士記念賞を受賞

児倉徳和准教授の著書『シベ語のモダリティの研究』(勉誠出版、2018)が、第46回金田一京助博士記念賞を受賞しました。

この賞は、言語ならびに関連文化の科学的な研究・業績を顕彰することを目的として、金田一京助博士記念会が主催して、1973(昭和48)年から年1度記念賞を授与しているものです。

記念賞贈呈式は2018年12月16日(日)に行われました。

倉部慶太助教が日本言語学会第156回大会発表賞を受賞

倉部慶太助教が日本言語学会第156回大会(2018年度春季、東京大学)発表賞を受賞しました(発表タイトル「ジンポー語における語頭鼻音の成節性」)。

日本言語学会大会発表賞は、大会において優れた口頭発表・ポスター発表に対して授与されます。

受賞式は11月18日、第157回日本言語学会大会(2018年度秋季、京都大学)にて行われました。

青井隼人特任研究員が2018年度仲宗根政善研究奨励賞を受賞

青井隼人特任研究員が2018年度仲宗根政善研究奨励賞を受賞しました。

この賞は沖縄言語研究センターが琉球語の若手研究者育成をはかるために授与しているものです。

Copyright © 2010 Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa. All Rights Reserved.