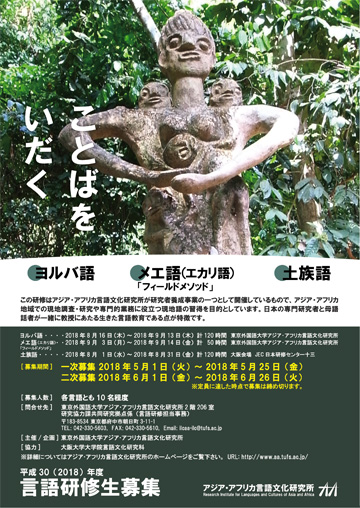

Trainingメエ語(エカリ語)

研修期間

2018年9月3日(月)~2018年9月14日(金)

午前10時00分 ~ 午後4時15分 (土日は休講)

研修時間

50時間

研修会場

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

(〒183-8534 東京都府中市朝日町3-11-1)

講師

主任講師:

塩原 朝子(しおはら あさこ)アジア・アフリカ言語文化研究所准教授 准教授

2006年,東京大学にて博士号(文学)取得。

1999年4月,東京外国語大学に着任,2006年4月より現職。

インドネシアのオーストロネシア系言語・非オーストロネシア系言語の両方を調査・研究している。

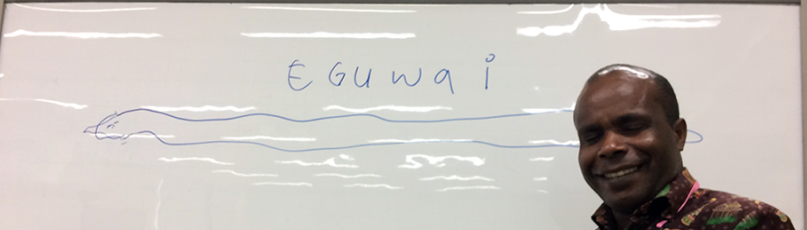

ネイティブ講師:

Nawipa Dance(ナウィパ ダンチェ)ジャヤブラ第四高校

パプア人。メエ語の母語話者。

東京外国語大学で日本語を学び,現在現地の日本語教育に精力的に携わっている。

受講料

30,000円(教材費込み)

教材

『メエ語(エカリ語)調査ハンドブック』(塩原朝子,Nawipa Dance)

『2018年度アジア・アフリカ言語文化研究所言語研修フィールドメソッドメエ語(エカリ語)成果報告書』 塩原朝子・Nawipa Dance (編)

文化講演

日時:2018年9月6日(木)14:10–16:15

場所:AA研マルチメディアセミナー室(306)

使用言語:日本語

講演者:千田 俊太郎(ちだ しゅんたろう)(京都大学)題目「ニューギニアの諸言語の人稱代名詞」

講演者:稲垣 和也(いながき かずや)(南山大学)

題目「オーストロネシア諸語の辞書作り 」

1.研修の概要

○研修期間:

2018年9月3日(月)~2018年9月14日(金)

午前10時00分 ~ 午後4時15分 (土日は休講)

○研修時間:

50時間

○研修会場:

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

本研修は2018年9月3日(月)から2018年9月14日(金)までの10日間,1日あたり5時間,合計50時間実施した。

会場は,東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所マルチメディアセミナー室(306)を利用した。

2.講師

○主任講師:

塩原 朝子(しおはら あさこ)アジア・アフリカ言語文化研究所准教授 准教授

○ネイティブ講師:

Nawipa Dance(ナウィパ ダンチェ)ジャヤブラ第四高校

文化講演者:

稲垣和也(南山大学) ,千田俊太郎(京都大学)

3.教材

『メエ語(エカリ語)調査ハンドブック』(塩原朝子,Nawipa Dance著)

ハンドブックには以下の事項を掲載した。

1)研修に先立つ基礎知識:メエ語の社会言語学的背景,研修での調査の進め方,先行研究のガイド

2)研修で用いる調査シートとあらかじめ収集してあったメエ語の短いテキスト

4.受講生詳細

受講生10 名のうち,7 名は大学生・大学院生(うち1 名は本学の科目履修生),3 名は社会人であった。類型論的に珍しい特徴を有するパプアの言語に対する言語学的興味から参加した受講生や将来的にフィールド調査に基づく研究を希望する受講生が多く,調査に対する意欲は皆様非常に高かった。出席率も高く,受講者各自が設定した,メエ語を対象とした調査課題についての発表を行った上で修了された。

6.文化講演

9月6日(木):

千田俊太郎(京都大学)「ニューギニアの諸言語の人稱代名詞」稲垣和也(南山大学)「オーストロネシア諸語の辞書作り」(非)講師はそれぞれパプア・ニューギニア,インドネシアでの豊富なフィールドワーク経験を持つ研究者であり,質疑応答ではフィールドでの体験に基づく貴重な話を聞くことができた。

7.授業

メエ語「フィールドメソッド」と題したこの研修では,教科書を用いて行う一般的な研修とは異なり,受講生がメエ語話者のナウィパ講師とセッションを行うことにより,自分たちでメエ語の音声や文法について明らかにする試みを行った。

ナウィパ講師は日本語が堪能だったため,研修期間全体を通して受講生がナウィパ講師に直接質問をすることにより研修を進めた。研修前にあらかじめ計画してあった課題は,最初にスワデシュのリストに従って 200 程度の単語を収集すること,それに続いて動詞の活用を調べること,適切なタイミングで自然発話のテキストを収集することの三点のみで,それ以外は主に受講生の希望に基づいて,適宜調査内容を決めた。研修の詳細を以下に示す。

1. 単語調査:研修初日から 2 日目にかけて,上述のリストに沿って単語調査を行った。その過程でメエ語の音素を立てることができた。この時点で不明点が多かったトーンのシステムについては今後の調査で徐々に明らかにしていくことにし,次の段階に進んだ。

2. 動詞の活用の調査:研修 2 日目の午後から文法事項の調査を始めた。メエ語の文法における最も大きな課題の一つは動詞の活用であるが,4 日目までには,先行研究の助けを借りつつ,時制のカテゴリー,人称接辞の種類,語幹のタイプの概略を把握できた。

3. 音声の録音・アノテーション付与の実習:1 週目の最終日である 5 日目に,言語ドキュメンテーションのトレーニングとして,録音とアノテーション付与の実習を行った。具体的には,ナウィパ講師に話してもらった短い物語を三つのグループに分かれて録音し,それを各自がソフトウェア ELAN に取り込み,書き起こし,翻訳などのアノテーション付与を行なった。

4. 個々の項目に関する調査:2 週目は,個々の受講生が各自の興味に基づいて作成した質問票に沿って全員で調査を行った。扱ったテーマは,自他交替,与格接辞の機能,動詞連続,複文の構造,情報構造などの文法的事柄から,色彩のカテゴリー,天気・天候に関する語彙,メエの社会などの社会的・文化的事柄まで多岐にわたった。最終日は各自が設定したテーマに関して個別に聞き取り調査とそのまとめを行い,午後にそれぞれがプレゼンテーションを行った。1週目に保留となっていたトーンについても,受講生の一人が発表をし,議論を行ったことで一定の結論をみた。

10 名の受講生が一人の話者から共同で聞き取りを行うという形であったため,思うように参加できない受講生がいることを心配していたが,受講生とネイティブ講師双方の意欲に支えられ,順調に研修を進めることができた。

第 1 週は受講生が順番に質問役を務め,他の受講生が補助を行うという形で進めた。毎朝受講生の一人が前日の内容のまとめを発表することにより,調査内容を共有した。第 2 週は希望する受講生が質問票を用意し,聞き取り調査を主導するという形で進めた。その際,他の受講生も質問の意図を共有した上で補助的な質問を行ったり,仮説の修正を提案したりして自発的に関わり,共同での調査がうまくできていたように思う。

8.研修の成果と課題

前述の通り,受講生は全員各自の興味に沿った調査を行い,その成果をまとめて発表することができた。このことから言語調査・ドキュメンテーションの基礎を身につけるという研修の目的は十分に達成されたといえる。 受講生は全員,研修終了までにメエ語の述語の構造,動詞の活用をはじめとする文法の概略を理解できており,今回の研修内容を発展させる形でメエ語の調査・研究を行う基盤ができた。フォローアップミーティングやナウィパ講師との交流を通して,受講生がメエ語の調査・研究を続けていけるようにサポートすることが今後の課題である。

9.おわりに

今回の研修が成立したのは,一重にネイティブ講師のナウィパ先生のご尽力のおかげである。私も受講生もナウィパ先生のメエ語の知識を私たちに伝えようとする熱意に深く感謝している。また,研修期間を通して,積極的な発言を通して強い調査・研究への意欲を示し,緊張感のある場を維持してくださった受講生にも深く御礼申し上げる。受講生の皆様には今回の研修を生かし,何らかの形で,可能であればメエ語,そうでなくてもアジア・アフリカの研究未開発言語の調査・研究を継続していただきたい。 最後に,教材作成やナウィパ先生の旅行手続きを辛抱強くサポートしてくださった研究所拠点係の皆様,特に梅山さん,高橋さんにも厚く御礼を申し上げる。

(塩原朝子)