[第一部:スタジオ写真の歴史]

・はじめに・パレク・スタジオ

・ムウェンベ・タヤリ・スタジオ

・バコル・スタジオ

[第二部:リコニのスタジオ写真]

・ケニア共和国・モンバサ

・リコニ

・リコニのスタジオ

・リコニの写真家たち

・グラーツの911

[参考展示]

・リコニの画家たち・リコニ・スタジオ訪問記

・ILCAAスタジオ

[第一部:スタジオ写真の歴史]

■はじめに

■はじめに19世紀末、ケニアは大英帝国の支配下に入りました。同じく大英帝国の支配下にあったインドから多くの人びとが移住し、小売業などに従事して中流階級を形成します。それに対して現地の人びとは商業から締め出され、もっぱら農園などで労働力を提供するだけの存在となりました。 ケニアで最初に写真スタジオが開かれたのは海岸部のモンバサなどで、それは1860年代のことでした。これらの写真スタジオはインド人によって経営され、そこではインド風の写真撮影が行われていました。ケニアが1963年にイギリスから独立すると、徐々に現地の人びとが経営する写真スタジオが増えていきました。その結果、それまで一部のエリートのものであったスタジオでの写真撮影は、一般の人びとにも広まることとなりました。

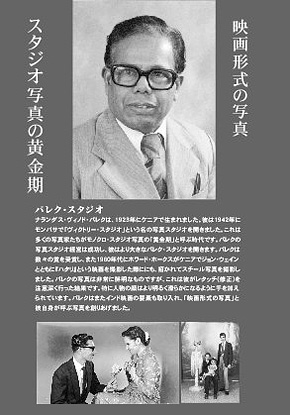

■パレク・スタジオ

■パレク・スタジオナランダス・ヴィノド・パレクは、1923年にケニアで生まれました。彼は1942年にモンバサで「ヴィクトリー・スタジオ」という名の写真スタジオを開きました。これは多くの写真家たちがモノクロ・スタジオ写真の「黄金期」と呼ぶ時代です。パレクの写真スタジオ経営は成功し、彼はより大きなパレク・スタジオを開きます。パレクは数々の賞を受賞し、また1960年代にホワード・ホークスがケニアでジョン・ウェインとともに『ハタリ』という映画を撮影した際ににも、招かれてスチール写真を撮影しました。パレクの写真は非常に鮮明なものですが、これは彼がレタッチ(修正)を注意深く行った結果です。特に人物の顔はより明るく滑らかになるように手を加えられています。パレクはまたインド映画の要素も取り入れ、「映画形式の写真」と彼自身が呼ぶ写真を創りあげました。

■ムウェンベ・タヤリ・スタジオ

■ムウェンベ・タヤリ・スタジオムウェンベ・タヤリ・スタジオの「ムウェンベ・タヤリ」とは「熟したマンゴー」を意味します。この写真スタジオは1929年にインド人によって開かれました。パレク・スタジオとは対照的に、ムウェンベ・タヤリ・スタジオの顧客は、主に内陸部からモンバサに出稼ぎに来た貧しい人びとでした。1980年代、このスタジオの写真家たちは、空間的な奥行きを出すためのライトや遠景としてのスクリーンを使いませんでした。また写真家たちや顧客は、西欧風のポーズの代わりに彼ら自身のポーズのレパートリーを生み出しました。

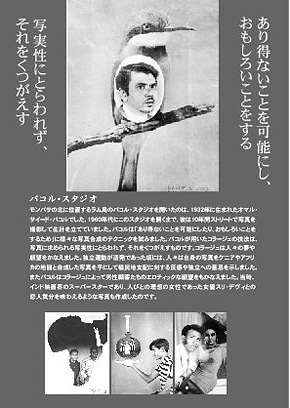

■バコル・スタジオ

■バコル・スタジオモンバサの北に位置するラム島のバコル・スタジオを開いたのは、1932年に生まれたオマル・サイード・バコルでした、1960年代にこのスタジオを開くまで、彼は10年間ストリートで写真を撮影して生計を立てていました。バコルは「あり得ないことを可能にしたり、おもしろいことをするため」に様々な写真合成のテクニックを試みました。バコルが用いたコラージュの技法は、写真に求められる写実性にとらわれず、それをくつがえすものです。コラージュは人々の夢や願望をかなえました。独立運動が活発であった頃には、人々は自身の写真をケニアやアフリカの地図と合成した写真を手にして植民地支配に対する反感や独立への意思を示しました。またバコルはコラージュによって男性顧客たちのエロティックな願望をもかなえました。当時、インド映画界のスーパースターであり、人びとの理想の女性であった女優スリ・デヴィとの恋人気分を味わえるような写真も作成したのです。

[第二部:リコニのスタジオ写真]

■ケニア共和国

ケニア共和国は多民族国家で40、分類の仕方によっては100とも言われる民族が住んでいます。これらの民族の大半は、ナイロート系、バントゥー系、クシ系のいずれかに属します。「MOTTAINAI」キャンペーンで有名になったノーベル平和賞受賞者マータイさんは、ケニアで最も人口の多い民族、バントゥー系のキクユ出身です。ナイロート系では牧畜民のマサイや、オバマ大統領の父の出身民族であるルオが有名です。この他にケニアにはヨーロッパ系やインド系の人びとも住んでいます。ヨーロッパ系の人びとは、ケニアがイギリスの植民地であった時代にヨーロッパから入植してきた人びとの子孫です。インド系の人びとが居住しているのは、イギリスがケニアを植民地とした際に、鉄道建設などの労働力としてインドから多く連れてこられたことに由来します。その後、インド人は商業にたずさわるようになり、現在においても、ケニア経済で大きな位置をしめる構造がみられます。

■モンバサ

ケニアやタンザニアの海岸には、古くから季節風を利用してアラビア半島からアラブ人が交易のために訪れていました。彼らとこの地に住むバントゥー系の言葉を話す人びとの深く長い交流によって生まれたのが、スワヒリ語とスワヒリ文化語です。スワヒリ語はケニアの海岸部に住む人びとの母語で、ケニアの公用語のひとつにもなっています。インド洋に面するモンバサはスワヒリ文化が栄えた港町の1つで、奴隷や象牙の輸出で有名でした。現在モンバサはケニア共和国で首都ナイロビに次ぐ第2の都市で、その風光明媚な海岸が国内で有数の観光地となって内外の観光客を惹きつけています。

■リコニ

1963年のイギリスからの独立以降、モンバサにはケニア全土から出稼ぎ労働者が集まってきました。そのなかでもモンバサの対岸に位置するリコニは、とりわけ出稼ぎ労働者が多く住む地域で、独特の文化が形づくられてきました。リコニには「ジュアカリ」(※スワヒリ語で「強い太陽」の意味)と呼ばれる、さまざまな商売をする人びとが数多く暮しています。許可を受けずに店舗をかまえる彼らは、創意工夫をこらし、強い陽射しの下、ただ同然で手に入る材料を使って自動車や自転車を修理したり、手作りの家具をつくったりします。本展で紹介する写真家や画家たちは、クリエイティブな人びとが集まるリコニの、こうした土地柄の中でその才能と技術を磨いてきたのです。

■リコニのスタジオ

リコニでは1990年代の初頭から若い写真家たちが写真スタジオを開くようになりました。彼らのスタジオは、トルコのじゅうたん、アラブ首長国連邦のドバイからもたらされた造花、インドのボンベイで造られたヒンドゥー教寺院用の装飾品などでにぎやかに飾られ、背景には豪華客船や飛行機、サファリパークなどを描いた絵が掲げられました。これらのスタジオの主な顧客は、リコニで働き、故郷の家族に仕送りをしながら暮らしている出稼ぎの労働者たちです。彼らはきらびやかな写真スタジオで自分が元気にしている様子を撮影してもらい、めったに帰れない故郷に写真を送ります。また旅行するお金のない彼らにとって、写真スタジオは、日々の現実からはなれて、つかの間の旅行気分を味わうことのできる非日常の空間であり、夢の世界でもあるのです。

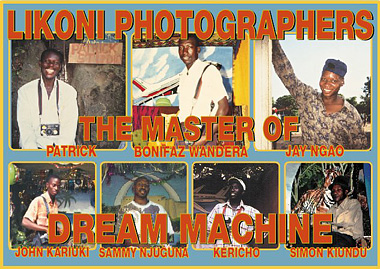

■リコニの写真家たち

1980年代にカラー写真が普及し、現像所が増加し始めると、写真家の特権的な地位は失われ、従来のスタジオは廃れていきました。代わって新しいタイプのスタジオが登場します。その担い手となったのが「リコニの写真家たち」と呼ばれる若い写真家たちです。1990年代以降、彼らはリコニに、手づくりの小さな写真スタジオを次々に建てていきました。彼らはスタジオを世界のさまざまな場所からもたらされた品々を用いて飾り、国も地域も越え、色ときらめきに満ちたグローバルで魅惑的な世界を生み出しました。

■グラーツの9.11

■グラーツの9.112001年10月、2人のリコニの写真家サミー・ンジュグナとボニファズ・ワンデラが、彼らの写真スタジオの背景画を長年描いてきた画家のサムエル・チャクア・マサダとともに、オーストリアのグラーツで開催された国際芸術祭に招かれました。この時、初めてリコニの写真家たちが国際的な美術界に足を踏みいれたのです。それはマンハッタンのワールドトレードセンターの惨劇、すなわちアメリカ同時多発テロ事件が起こってから数週間後のことでした。リコニの写真スタジオでは、人びとを魅了するグローバルな世界の光の部分を取り上げてきた2人の写真家たちは、グローバルな世界の影の部分と言うべき、世界を震撼させたこの事件を、会場に設営する写真スタジオのテーマとすることにしました。彼らは写真スタジオをアメリカ同時多発テロ事件の光景を体感させる装置へと変え、この惨劇とその暴力性に対する重大な問いを投げかけたのです。アメリカ同時多発テロ事件の衝撃と混乱が続く中で設置されたこの写真スタジオは、会場を訪れた人びとの注目を大いに浴び、グローバルな世界の光と影をめぐる多様で深遠な議論を巻き起こしました。

[参考展示]

■リコニの画家たち 椎野若菜

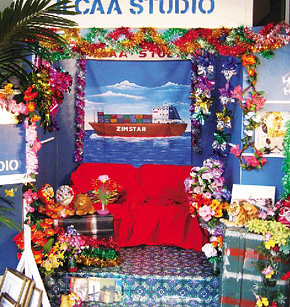

本展の企画者であるハイケ教授は、私がケニアに調査に行くということを知ると、「リコニに行ったら、友人の画家や写真家たちをたずねてほしい」と名前をあげられた。リコニに行ったことのない私は、「この人たちに会えるだろうか」と少々不安だった。モンバサの中心街を過ぎ、海岸に着くと、フェリーに乗るのを待つ車の列。人びとの数のなんと多いこと! 荒波がきたらすぐに海に放り出されそうな、フェンスのないフェリーを見て興奮と同時に不安も襲う。リコニに上陸、ジュアカリたちが作業場を兼ねた露店を出す道を、しばらくゆっくり車を走らせ、ざっと町を観察する。車の窓から「○△×□アート」と書かれた白い小屋がみえた。気になったので車をとめ、その白い小屋に行って、たずねてみる。「マサダさんっていう画家を探しているんですが...」。すると「私です」と。なんと、そうたずねた男性がそのご本人だったのだ。なんとラッキーなことか。私はさっそく、自分はハイケ教授の知人で、彼女は日本で「リコニの写真家たちの展覧会」を開くのだ、そこでスタジオもつくる予定で、ぜひあなたにスタジオ用の絵を描いていただきたい」とお願いした。彼は絵を描くことをこころよく約束してくれた。値段の交渉で、5,000ケニアシリング(7,500円相当)ほしいとのことで、まず絵の具代のために半分支払い、また「ILCAA (アジア・アフリカ言語文化研究所の略称) STUDIO」と名前もいれてくださいと頼む。5日後の火曜か水曜にとりにくるからと注文はしたが、アフリカ人の時間の感覚は日本人のそれとは違って、とてもおおらかなので、私が帰国する一週間後までにできあがるかどうか半信半疑であった。ところが、彼は約束の日よりも早く、モンバサから「できたよ」と携帯メールが届いたのだった。

■リコニ・スタジオ訪問記 椎野若菜

ワンデラ・スタジオで働いている青年たちも、モンバサの出身ではなく、900キロ以上離れた西ケニアのルイヤやクリア出身の出稼ぎ労働者や移民だった。 スタジオは、通りからも中が見えるようになっている。オープン・スタジオで、誰が店に入り、撮ってもらっているのかも見物できる。中に入らせてもらい、小さなステージのようになっている台にのぼり、撮影用の椅子に座らせてもらう。椅子の隣には花、バックにはちょっと豪華にみえる光沢のあるカーテン、天井からは色とりどりの飾り物。モデルを照らすライトや扇風機などの機器類がこちらを向いている。なるほど、ちょっと女王様気分になれる。「君も撮ってあげよう、ほら、これと一緒がいいね」と大きなライオンのぬいぐるみを渡される。ポーズも、何と一緒に撮るかも、どこに視線をむけるかも、そのときそのとき、お客さんの希望やカメラマンの感覚できまっていく。

「スタジオのインテリアは、3ヶ月に一回は変えるんだよ、いまはこうやってシンプルなカーテンだけれど、また絵を飾ったりもする。お客さんを飽きさせたらいけないからね。クリスマスとかバレンタインとか、季節によっても変えるよ」。私を撮り、こうして話しているうちにも、隣のサイモン・スタジオには、赤ん坊をつれた夫婦が初の記念撮影にやってきていた。日に60?70人のお客がくるという。最近はデジタル写真も、その場でプリントできる速さが魅力で普及してきている。デジタル撮影してもらうと100ksh(約150円)、プリント一枚あたり50ksh (約75円)はする。日雇い労働の場合、日当はだいたい150?200ksh (約230-350円)なので、安くはない。ネガフィルムの場合、撮影が50ksh、プリントは3?4日後に受け取りで、一枚あたり10ksh(約15円)、ネガつきだ。時間がたって、またほしくなったら、焼き増しをしにいけばいいのだ。

■ILCAAスタジオ

■ILCAAスタジオ今回、展示場の一画にリコニの写真スタジオを再現しました。背景画も装飾品も本展の実行委員である椎野若菜がリコニで買い求めたものです。このスタジオで実際に写真を撮影していただくことができますので、ぜひカメラをお持ちください。カメラのレンズを通して、あるいはソファでポーズをとりながら、リコニの写真家たちが創りだした不思議な空間を体感してください。