海外学術調査フォーラム

研究連絡会 講演

「地球温暖化に伴う蚊媒介性疾患の分布拡大の可能性について」

津田 良夫 (長崎大学熱帯医学研究所)

地球の温暖化によって熱帯地域に存在している蚊媒介性疾患が温帯地域にまで分布を広げるのではないかと懸念されている。蚊媒介性疾患とは、蚊の吸血習性がベースとなって、蚊によって人から人へ伝搬される病気を意味している。マラリア、フィラリア、日本脳炎、黄熱、デング熱などがその例であり、ほとんどが熱帯の開発途上国に常在している。一年間にマラリアによって死亡する人の数は約100万人で、これは平均して30秒に一人がマラリアによって死亡していることを意味している。マラリアに限らず蚊媒介性疾患の多くは現在でも、国によって程度の違いこそあれ、医学的また社会的に深刻な問題となっている。

蚊によって媒介される病気は熱帯の開発途上国に常在しているのだが、熱帯であればどこにでも発生するというわけではない。ある地域にある病気が発生し定着するには満たされるべき条件がある。以下では病気が定着するために満たされるべき条件が地球温暖化によってどのような影響を受けるかを論じることによって、蚊媒介性疾患の分布に対する地球温暖化の影響を考えてみたい。

長崎大学熱帯医学研究所生物環境分野では、これまでマラリア、日本脳炎、デング熱を対象として、これらの病気の定着と関係している生態学的・社会的条件に関する調査研究を行ってきた。北は石垣島から南はインドネシア(スラバヤ、ロンボク島)まで、中国雲南省、海南島、ベトナム、北部タイ(チェンマイ)、フィリピン(マニラ)と東南アジアを中心に実施してきた疾病媒介蚊の生態調査の結果を示しながら、病気が定着する条件についてまず説明する。

我々の調査地域でマラリアのある村を訪れてみると、【写真1】に見るように中国雲南省、北部タイや海南島でも、良く似た風景に出会う。これは、人と蚊の接触を通してマラリアが定着できる環境(風景)には共通した特徴があることを示している。

一方、東南アジアを中心に近年大流行しているデング熱の場合、デング熱のある景色は【写真2】のようにマラリアのある景色とはかなり異なっている。

病気のある景色が病気の種類によって異なることの大きな理由は、媒介する蚊の種類が病気によって異なり、さらに蚊の発生する環境が蚊の種類によって様々に異なる点にある。

マラリアはハマダラカと呼ばれる一群の蚊によって媒介される。ハマダラカの発生する水域はもちろん種によって異なるのだが、東南アジアの重要なマラリア媒介蚊で我々の調査の対象となっているコガタハマダラカの場合、山脚部の流れの緩やかな清流が主な発生源である。【写真3】

これに対して、デング熱の重要な媒介蚊はどの国でもネッタイシマカというヤブカの仲間で、その発生源は【写真4】にあるような貯水用の水瓶や花瓶、アントトラップ(蟻が戸棚に入らないように戸棚の足にはかせる容器で水が入っている)など人間生活に密着した人口容器である。このような発生源が確保されない限り、媒介蚊は生息できないし、したがって媒介される病気も定着できない。マラリアを媒介できる蚊が生息していなければマラリアはないし、デング熱を媒介できる蚊が生息していなければデング熱はないのである。

それでは病気を媒介できる蚊がいれば、その蚊によって媒介される病気が必ずあるのかというとそういうわけではない。

蚊によって媒介される病気がある地域で存続するための条件を理解する上で大切な概念に感染環がある。感染環はこれを構成するいくつかの要素からなっている【表1】。まず病気の宿主となる人間、病気の原因となる生物(病原体)、そして両者を結び付ける媒介蚊である。感染環を電気回路にたとえると、構成要素とは電球、電池、抵抗などのいわゆる電気部品(パーツ)に対応する。これらのパーツを電気屋さんで購入してきて机の上に並べても、それだけで電球は灯らない。電球を灯すためには、それぞれのパーツを正しい配線でつなぐ必要がある。病気の場合も同じで、感染環の構成要素が正しく結びついて、いわゆる感染経路が成立しないと感染環というシステムは成り立たない。

感染環 |

電気回路 |

|

(1)構成要素 |

人間、病原体、媒介蚊 |

電球、電源、抵抗 |

(2)システムの成立 |

感染経路 |

配線 |

(3)システムの機能 |

感染が起こる |

電球がつく |

(4)平衡状態の達成 |

病気の定着 |

最適な明るさ |

それでは構成要素が揃って感染環が成立したらそこに病気が定着するかというと、そうとはかぎらない。

電気回路を例にすると、正しい配線によって回路ができあがってはじめて電球がつく。しかしその明るさは電池の電圧や抵抗の大きさによって変化し、暗すぎたりあるいは明るすぎて電球が切れたりしてしまう。希望する明るさにするためには電気回路の性質を理解することが必要であり、電圧=電流×抵抗のような法則が見出されることになる。

病気の定着の場合にも電気回路の例と良く似た問題があり、たとえ感染経路が成立しても、人から人への感染がある程度以上頻繁に起こらないと病気は定着できない。これは感染によって新たに患者が発生する一方で、病気による死亡や快復して免疫を獲得するなどの理由で患者の数が減ってゆくためである。新たに発生する患者の数と減少してゆく患者数がバランスしたとき恒常的に病気が存在する状態が実現される。つまり病気が定着する。

病気の定着を最も大きく左右するのは、感染がどの程度の頻度で起こり、その結果新たに何人の患者が発生するかという感染の強さであり、そしてこれは多様な要因(媒介する蚊の個体数や吸血習性などの生物学的要因や人の生活様式・家の構造などの人為的要因)が複雑に関連しあって決定されている。感染の強さの決定される過程は複雑ではあるが、それを精確に評価しシステム全体の動きを理解できれば、病気流行の予測や有効な防除対策の構築に役立てることができるのである。

蚊媒介性疾患の分布に対する地球温暖化の影響を考えると、最も懸念されるのは、それまで感染環が成立していなかった地域に媒介蚊の分布が広がり、その結果感染環が成立する可能性が出てくることだろう。蚊は変温動物であるので、生存や発育が気温に大きく影響される。したがって、地球温暖化が疾病媒介蚊の分布拡大に影響する可能性は高い。しかし前述したように、疾病媒介蚊の分布拡大がそのまま病気の分布拡大につながるわけではないことは留意しておかねばならない。

4. 長崎市におけるデング熱媒介蚊、ネッタイシマカ、定着の可能性

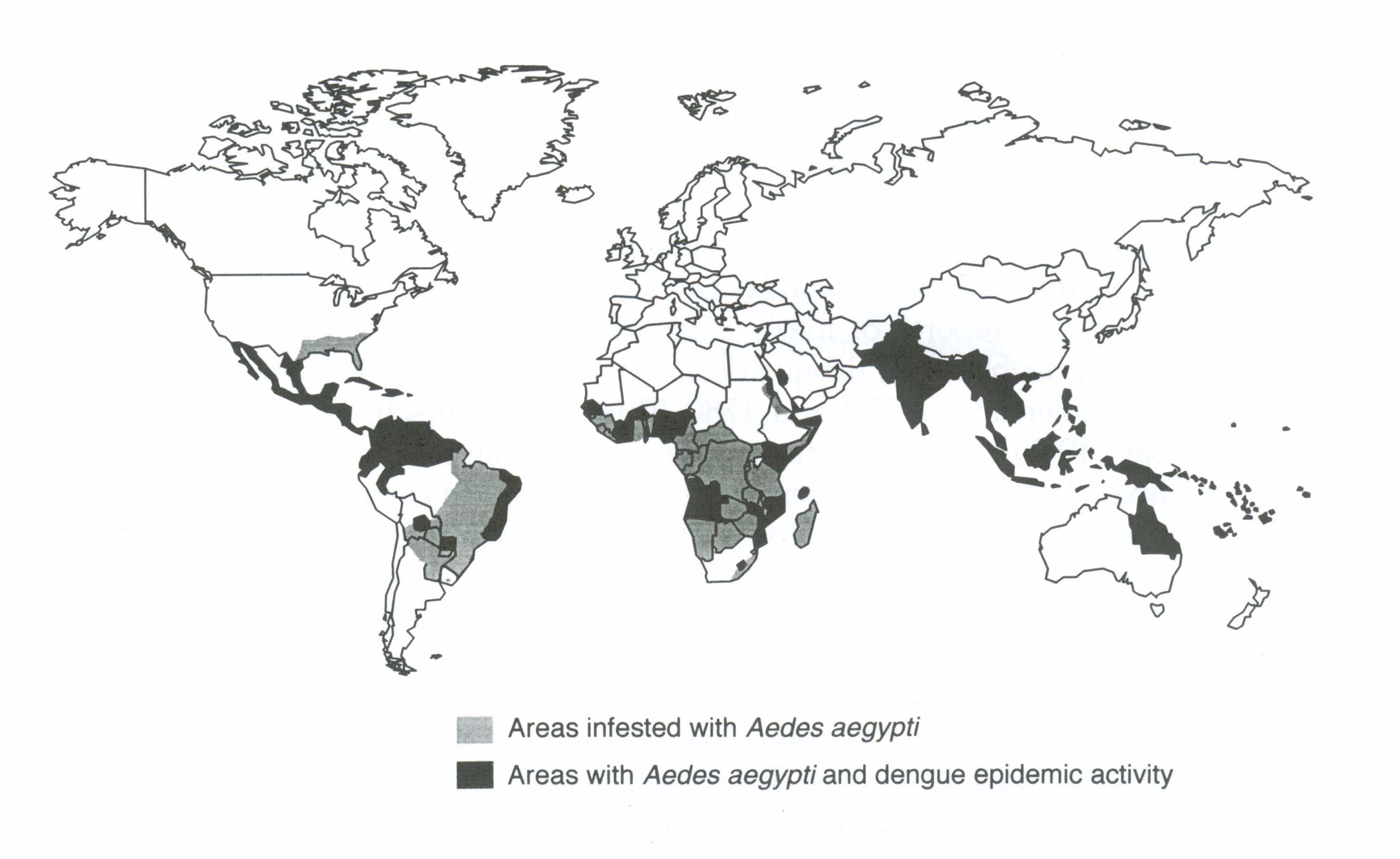

デング熱はネッタイシマカやヒトスジシマカによって媒介されるウイルス病で、1990年代に入って東南アジアを中心に大きな流行を繰り返しており、深刻な問題になりつつある。我が国では1942〜1944年に長崎を中心としたデング熱の大流行が記録されている。この大流行時の媒介蚊は現在も西南日本で普通に発生しているヒトスジシマカであったと考えられている。現在東南アジアでデング熱の重要な媒介蚊といわれているのはネッタイシマカで、この蚊は黄熱病やフィラリアの媒介蚊でもあることから医学上最も重要な蚊の一種といわれている。沖縄や南西諸島を含め現在我が国にはネッタイシマカは生息していない【図1】。ところが、かつて短期間(1944〜1947年)ではあったが、九州天草地方でネッタイシマカの生息・越冬が確認されたことがある。このような理由から、ネッタイシマカが九州地方に生息できるのかどうかは医学的に大変興味ある問題である。以下では温度の季節的変動に対してネッタイシマカがどのような反応を示すのかを長崎で調べた結果を紹介し、ネッタイシマカの季節適応の問題を考察する。

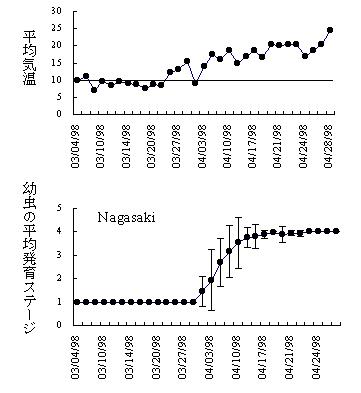

ネッタイシマカと比較考察するためにヒトスジシマカを実験に用いて野外条件下での発育と生存の様子を1998年に調査した。1月から11月までほぼ毎月、実験室で孵化させた1令幼虫をプラスチックカップに入れて屋外の調査地に置き、野外の気象条件下での発育を調べてみた。その結果1、2、11月初めに野外条件に暴露された幼虫はみな気温が低すぎて成虫まで発育できずに死亡した。3月に暴露された幼虫の実験結果はネッタイシマカとヒトスジシマカで大きく異なっていた。ネッタイシマカ幼虫は動きが不活発で、実験開始後2週間までにすべて死亡した。ところが、ヒトスジシマカ幼虫の38〜56%は3月の低温期をなんとか生き残り、3月下旬から4月にかけて気温が10℃以上に上昇してからゆっくりと発育を開始した。この間の気温と幼虫の平均発育ステージの変化を図2に示した。蚊の幼虫の発育ステージは4令までなので、【図2】で平均発育ステージが4令という状態は、すべての幼虫が最終令に達したことを意味している。ヒトスジシマカの幼虫は5月初めまで約2ヶ月かかってようやく成虫になった。実際長崎で成虫のヒトスジシマカが吸血に来るようになるのは例年5月初めであり、この実験結果は実態をよく反映していると考えられる。

【図2】3月上旬から5月上旬にかけて野外条件下で観察された

ヒトスジシマカ幼虫の発育状況と調査期間中の平均気温の変化

【図2】に示した結果は10℃前後の気温がヒトスジシマカにとってもネッタイシマカにとっても発育と生存を大きく左右するある種の臨界気温であることを示唆している。

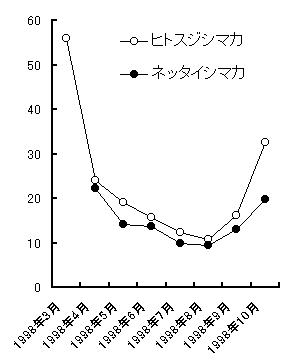

【図3】3月から10月にかけて長崎市の野外条件下で観察された

ネッタイシマカとヒトスジシマカの平均発育日数(孵化から羽化まで)

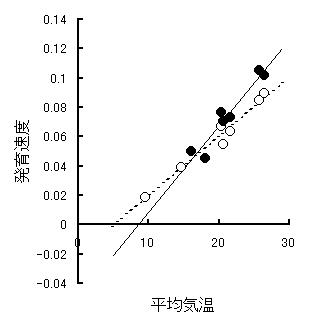

この発育・生存に関わる臨界気温についてもう少し詳しく考察してみる。幼虫が成虫まで発育できた4月から10月の結果から、孵化した幼虫が成虫まで発育するのに要した期間(発育期間)の平均値を求めて、その季節変化を【図3】に示した。平均発育期間は4月から8月にかけて急激に短くなり、9、10月に再び長くなる傾向を示している。これは明らかに気温の季節変化を反映した結果である。各調査結果について平均発育期間の逆数を求めて発育速度を計算し、これと発育期間中の平均気温との関係を図に描いてみると、【図4】のような直線関係が得られる。このデータに回帰直線を当てはめて横軸との交点の気温を求めると、それは気温の低下によって発育育が遅くなり、ついに発育速度がゼロ、つまり発育できなくなる限界の気温(発育零点)を推定できる。

【図4】ネッタイシマカ(白丸)及びヒトスジシマカ(黒丸)の

発育速度と調査期間全体の平均気温の関係

【図4】よりネッタイシマカの発育零点は9.731℃、ヒトスジシマカのそれは5.02℃と推定された【表2】。発育零点はある日の気温が幼虫の発育にどの程度利用できるかを量的に測るために用いられる。例えばある日の気温が12℃だったとする。この場合ネッタイシマカにとっては9.731℃以上の温度量が有効になると考えて、この日の有効温量として12-9.731=2.269℃が求まる。ヒトスジシマカの場合は発育零点が5.02だから、有効温量は12-5.02=6.98℃となる。このようにして、長崎市の気象データから1年間の有効温量を計算しその合計、つまり年間有効積算温量(日度)を求めることができる。ヒトスジシマカのそれは4242日度、ネッタイシマカのそれは2802日度となった。

【図4】の直線は発育零点とは別にもうひとつ重要な定数を与えている。それは直線の傾きから求まる定数で、幼虫が成虫まで発育するのに必要な温量の総量(積算温量)と呼ばれている。【図4】の直線の傾きから積算温量を求めたところ、ネッタイシマカの場合170日度、ヒトスジシマカの場合244日度で成虫まで発育することが示された。同様の考え方を成虫の繁殖についても適用し、ここでは27℃の恒温室内で求めた成虫寿命から成虫の繁殖に要する温量を計算した。幼虫発育と成虫の繁殖に要する温量を合計して、1世代を経過するのに要する温量を求めたところ、ネッタイシマカでは464日度、ヒトスジシマカでは945日度となった。

長崎市の年間有効積算温量を1世代を経過するのに要する温量で割れば、長崎市で1年間に繰り返すことのできる世代数が計算できる。【表2】に示したようにネッタイシマカでは6世代、ヒトスジシマカでは4.5世代と推定された。

【表2】ネッタイシマカとヒトスジシマカの発育零点とそれより求めた

長崎市における年間有効積算温量と年間世代数

| ネッタイシマカ | ヒトスジシマカ | |

| 発育零点 | 9.731 | 5.02 |

| 年間有効積算温量(長崎市) | 2802 | 4242 |

| 発育期間(日度) | 170 | 244 |

| 成虫寿命(日度) | 294 | 701 |

| 世代当たり積算温量 | 464 | 945 |

| 年間世代数 | 6 | 4.5 |

【表2】の計算はかなりおおざっぱなものだが、実際に長崎大学キャンパスでの3年間の調査によって明らかにされたヒトスジシマカの年間世代数は最大5世代であり、さほど大きな違いではない。したがって、ネッタイシマカが年間6世代を繰り返せるという結果も実際と大きくかけ離れたものではないと思われる。

ネッタイシマカが年間6世代を繰り返すことができるだろうという分析結果から、この蚊が長崎に定着できるかどうかを考察するためにつぎのように仮定する:もし、ネッタイシマカがヒトスジシマカと同程度の年間増殖率を達成できるならば、ネッタイシマカの長崎における生息が可能であると考える。この条件が満たされるかどうかを検討するために、年間増殖率を3つの要素、世代当たり繁殖率(R)、世代数(N)、冬期の生存率(S)によってつぎのように表すことにする;年間増殖率=RN×S。ネッタイシマカとヒトスジシマカの冬期の生存率は、これまで長崎市で行われてきた調査結果を参考にして、0.0085および0.35と推定した。また、世代当たり繁殖率は実験室で求めた値を用いた(ネッタイシマカ=80、ヒトスジシマカ=128)。これらの値を用いてヒトスジシマカが4.5世代繁殖した場合の年間増殖率を計算し、それと同じ増殖率を達成するためにネッタイシマカが必要とする世代数を計算した。その結果ネッタイシマカが5.83世代繁殖できれば、ヒトスジシマカと等しい年間増殖率を達成できるという結果が得られた。表2の有効積算温量の分析ではネッタイシマカは長崎市で年間6世代を経過できることが示されていた。したがってここまでの考察からは、ネッタイシマカが年間6世代繁殖できるならば、ヒトスジシマカと同程度の年間増殖率を達成でき、長崎市に定着できる可能性が高いという結論になる。そして、地球の温暖化によって平均気温が上昇すれば、年間有効積算温量が増加しネッタイシマカが定着する可能性はさらに高くなると予想される。

しかしながら、熱帯地方に生息する昆虫類が温帯地方に分布を拡大するときクリアーせねばならない重大な問題がまだひとつ残されている。

ヒトスジシマカの幼虫は【図3】に示したように、10月でも成虫まで発育できる。ところが、9月中旬以降に産卵されたヒトスジシマカの卵はそのまま翌春まで孵化しない。このように9月中旬以降に産卵する雌成虫は冬越しするための特別の卵(休眠卵)を準備する。休眠卵には季節的環境を生き抜くために重要な2つの働きがあると考えられている。ひとつは冬期の生存率を高くすることで、休眠卵は寒さや乾燥に強いことが実験的に明らかにされている。ネッタイシマカの卵は乾燥に対する耐性は持っているのだが、寒さに対する耐性は持っていない。そのため冬期の寒さを経験した卵で翌春まで生存し成虫になる割合を実験的に調べてみると、前述したように僅かに0.0085にすぎない。これに対してヒトスジシマカの越冬卵の0.35が翌春まで生き残って第1世代になるという調査結果がある。その差は実に41倍である。

休眠卵の持つ重要な働きのもうひとつは、生活史のタイミングを季節変化に合わせることである。ネッタイシマカやヒトスジシマカの卵は発生容器壁面の水面と接するところに産卵され、降雨などによって水位が上昇して卵が水に浸ると幼虫が孵化する。ところが9月中旬以降に産卵されたヒトスジシマカの卵(休眠卵)はその後水に浸っても孵化しない。休眠卵を実験的に孵化させるにはある期間低温を経験させ(4℃の冷蔵庫に1ヶ月程度)、その後水につける。このように冬期の寒さを経験した休眠卵が翌春水に浸かってはじめて孵化が起こる。もしこのような仕組みがなかったら、ヒトスジシマカの卵は秋や冬に雨が降って水に浸かると、孵化して寒さのために死亡してしまう。ネッタイシマカは、ヒトスジシマカとは異なり冬期の寒さを回避し生活史のタイミングを合わせるための仕組みを持っていない。そのため秋から春にかけて卵が水に浸る機会があると、卵は孵化し、その後孵化した幼虫は低温のために死亡してしまう可能性が高い。この生活史のタイミングを合わせる仕組みは、前述した発育温量のように量的に解決できる問題ではなく、形質の質的な変化が起こらなければ解決されない。

地球温暖化に伴う気温の上昇は年間有効積算温量の増加や冬期死亡率の低下をもたらし疾病媒介蚊の分布拡大を促す可能性がある。しかしながら、温帯地域の特徴である低温で乾燥する冬期が存在する限り、生活史のタイミングを合わせる問題がなくなることはない。このように考えると、たとえ地球温暖化による平均気温の上昇があったとしても、ネッタイシマカが長崎に定着できる可能性はかなり低いと言うことができるだろう。

我国でマラリアや黄熱病、デング熱などの蚊媒介性疾患の患者を診察した経験のある医師は非常に少なく、もしこれらの病気が発生したらいったいどうなるのだろうと不安を抱く気持ちは十分理解できる。しかしこのような不安のかなりの部分が、蚊媒介性疾患がどのように発生し媒介されるのかという感染のメカニズムに対する理解不足に根ざしている。地球温暖化が蚊媒介性疾患に及ぼす影響に関しても、これらの病気に対する正しい理解に基づいた予測性を持った議論が望まれる。

Last updated: 16 Aug, 2001

Copyright(C)2001, TSUDA Yoshio, All Rights Reserved.