海外学術調査フォーラム

研究連絡会 講演

「北ユーラシア地域における温暖化予測研究」

小池 孝良(北海道大学北方生物圏フィールド科学センター)

温暖化防止京都会議(COP3)で採用されたネット方式により、森林の炭素固定機能に一段と注目が集まった。ネット方式とはCO2の排出量から森林などの固定量を除いた分を純(ネット)排出量として計算する方法である。植林可能面積や森林面積の大きな国には有利な方式である。もちろん、森林のCO2固定・貯留機能の評価と予測の重要性は、このようないわば政治レベルの問題だけではなく、木材生産を担ってきた林業・森林科学の課題でもある。

ハワイ・マウナロワの観測によると、大気中のCO2濃度は年平均1.5ppmずつ上昇している。しかし、北半球の植物の生育期のCO2濃度はノコギリの刃の谷間のように低下する。この谷間の生じる原因は、海洋での吸収もあるが、高緯度地帯を広く被うタイガ(ロシア語での針葉樹林を意味する)のCO2固定能による部分が大きい。アマゾンに広がる熱帯林は「地球の肺」と呼ばれるが、温暖化で融解が懸念される永久凍土に成立するタイガこそ、地球環境の行方を左右する巨大なCO2固定源・貯蔵庫なのである。次ぎに永久凍土の存在意義とタイガの機能について考察する。

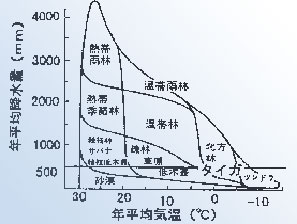

【図1】気温と降水量、植生区分の関係

シベリアのタイガは大部分がカラマツ類で被われている。湿潤な場所にはトウヒを交え、攪乱や乾燥の程度が高いとカンバ類とヨーロッパアカマツを混生する疎な林となる。ここで、植生帯を決定づける要因としての降水量と気温の関係に注目しよう。年平均気温は−10℃前後かそれ以下であり、年降水量はわずか200〜300mmと、植生学の常識では乾燥ステップか極域砂漠しか成立しないはずの環境条件である。降水量だけを見ても、森林の成立には通常500mm/年が必要とされる【図1】。ところがシベリアにはカラマツ類中心のタイガが広がっている。数百mの厚さに形成された永久凍土は、東シベリアの1〜3ヶ月と短い夏には、表層1〜2mが融解するだけでそれより下へ水は浸透しない。この水が融けだし浸透しないこの水によりタイガが成立しているのである。

温暖化は進行すると、この凍土と森林の存続とが危ぶまれる。事実、ある程度以上の面積を伐採すると地表面に到達する陽光が凍土を融解し、地下の含水率が高い地域にはアラスと呼ばれるフライパン状の池沼が形成される。アラスでは地表面からの蒸発により塩類が地表面に集積し、pHがアルカリ性に傾き10以上に達することがある。そこでは稚樹の更新は望めない。森林が凍土を守り、凍土が森林を育むのである。温暖化の進行は微妙なバランスで成り立つ永久凍土上の森林生態系を崩壊させるかも知れない。

CO2濃度上昇と温暖化に関する研究分野では、主として森林の生産力評価や土壌での炭素貯留の視点からデータが蓄積されてきた。森林を構成する樹木の光合成能力や生産力は土壌の栄養分によって規定される。その土壌への養分還元は言うまでもなく微生物の活動を介した生命活動である。しかし、これら樹木や土壌微生物の活動を動的に捉えるアプローチは始まったばかりである。CO2濃度上昇を中心とした温暖化環境では、森林の生産力が増大するのであろうか?

これまでのCO2富化実験から、光合成能力は高CO2条件下で一時的に上昇するが、影響は3~4週間程度でそれ以上長くは持続しないことが指摘されている。一方、温暖化のもう一つの重要な側面温度上昇の生態系への影響である。現状では温度上昇影響を調べる大規模な実験は極めて限られている。例えば、地温上昇は生物季節活動を早めるという結果が、米国北東部のハーバート演習林の落葉広葉樹林から報告された。開芽が早くなるなど生物季節の進行に影響があった。しかし、電熱線を地面に張り巡らしたこの実験は、研究費の限度により中断した。では、大規模な温度上昇の野外研究は不可能なのであろうか?地形と植生の関連、気候条件が厳しくなると一層明瞭になる。これに着目した東シベリア地域での研究を紹介する。

先に日露首脳会談の開催されたシベリアの中心都市クラスノヤルスクに、ロシア最大の森林科学の研究所、「スカチョフ森林研究所」がある。同研究所の永久凍土地帯森林研究グループと我々研究グループの共同研究として、クラスノヤルスクから北へ約1000km、エニセイ川と合流するニジニャヤツングース川の一支流であるコチョチョム川の両岸に試験地を設定し、頻発する山火事後の森林再生や生産力の測定、微地形の違いが多種多様性に及ぼす影響などの研究を進めている。これらの研究に加え、斜面方向の違いが下層植生の違いと主要樹種であるカラマツ【図2】とトウヒの生理機能に関する研究を開始した。

【図2】東ユーラシアに於けるカラマツ類の分布図

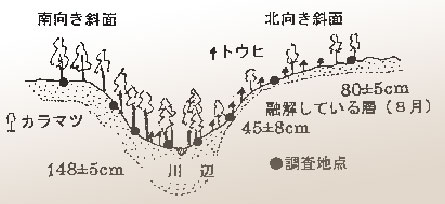

これまでの予備調査の結果、斜面の南北方向によって下層植生が異なる事、一様に分布するカラマツとトウヒ類のシュートの伸長成長過程が異なることが明らかになった。カラマツのショートの節間長は北向き斜面の個体に比べると南向きの方が2~4倍大きく、針葉一枚のサイズも大きかった。トウヒの場合、過去5年分を比較すると、明らかにシュートは南向き斜面の個体で長く、針葉サイズも同様の傾向であった。さらに、面積当たりの光合成速度は、トウヒでは斜面方向での差は無かったが、カラマツでは明らかに南向き斜面に生育する個体が高い値を示した【図3】。

【図3】北向き、南向き斜面の植生と凍土面までの厚さ

南向き斜面にはハスカップの仲間やスノキの仲間が優先していた。余談であるが野菜類に乏しいパンとチーズの昼食後、口一杯に含んだ甘酸っぱい味は格別であった。また、南向き斜面にはシラカンバとシベリアマツがわずかに混生していた。サイズの小さなトウヒがほとんど見られないのも南向き斜面の特徴である。一方、北向き斜面の下層には地衣類が優占し、イソツツジの仲間が一面を被っていた。トウヒの混生割合が高く、シラカンバ類やシベリアマツは見られなかった。

このような成長差や植生の違いをもたらす原因として、生育期間に融解する土壌の厚さが考えられる。研究所のメンバーが用いているゾンデ(直径1cmの目盛り付き鉄棒)を利用して凍土面までの深さを測定すると、北向き斜面では30〜50cm、南向き斜面では120〜150cm程度であった。根系の活動と密接に関係する7月後半の地温は、根の多い表面から5〜10cm付近(コケや地衣類を除いた土壌面からの深さ)で、北向き斜面では約5.5℃,南向きで約13.5℃であった。

ここで北向き斜面を現在の状況、南向き斜面を温暖化環境下での状況と考えて、再度、将来の温暖化環境での植生変化と成長を考えてみよう。

生育期間の長さは北向き斜面の方が短く、1997,1998年の調査の限りでは、土壌の含水率は明らかに北向き斜面が高かった。植物種を見ても、湿潤な環境に出現するトウヒ類が北向き斜面には多く出現した。北アメリカで斜面方位別の植生を調査した例では、北向きで湿潤な環境にはトウヒ類が出現するが、南向き面ではトウヒ類が姿を消し乾燥耐性種が優占する。これらの報告から予想すると、温暖化環境ではカラマツがさらに優占し、下層をヒノキの仲間が広く被うことになる。

植生を決定づけるもう一つの要因、土壌環境に注目しよう。土壌は母材のほかに植物によって供給されるリターによって大きく影響される。現在調査中であるが、南向き斜面の生育期間が長いことから、単純に考えると温暖化条件ではカラマツによるCO2固定量が増加すると期待される。葉分折の結果、南向き斜面の個体では窒素とカリウム含量が高く生産量も大きいことから、十分なリター(落葉落枝)が供給され肥沃な土壌が形成されて上述のようなCO2固定量増加が期待できる。しかし、このように単純に考えることが可能であろうか?

降水量の変化が無いことを前提にいろいろ考察してきたが、実際には高緯度地帯では 降水量の増加が見込まれている。トウヒ類は北米では卓越して分布するのに対し、ユーラシア北東部には優占しないのは、トウヒ類の開芽時期がユーラシア北東部の乾燥期にあたり、新芽が乾燥ストレスの強い影響を受けるためだ、という考えがある。落葉針葉樹のカラマツでは、この乾燥時期にはまだ葉が展開していないため、乾燥ストレスを回避できる。降水量が十分にあり新芽に乾燥ストレスが緩和されれば、常緑のトウヒも優占できるだろう。

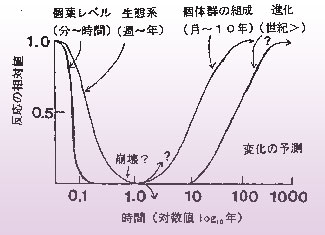

もう一点重要なことは、温暖化研究をアラスカで継続している米国サンディエゴ州立大学のW.C.Oechel教授が指摘しているように、どの時間スケ−ルでの話か、ということである。個葉レベルの生理機能は3~4週間程度の比較的短い時間で順化する。しかし、土壌中での窒素の無機化など生態系レべルの生理機能を制限するのは、リターによる養分供給である。しかし、落葉の形で供給された窒素はそのままでは、植物は利用出来ない。そこで土壌微生物の活動が注目される。植物の利用出来る無機態窒素の生成過程の解明が重要になる。現在、野外培養法を用いて、落葉の分解過程と無機化能力を測定中である。凍土の存在下での窒素無機化はどのようなものであるのか? 無機化を規定する土壌の温度や含水率、あるいは分解にかかわる微生物相などが、これまでの調査例のある地域とどの程度異なるのか? 興味は尽きない【図4】。

【図4】温暖化環境に係わる個葉、個体、群落レベルの応答

一方、CO2富化実験からは落葉の炭素と窒素の比(C/N)が大きくなることが報告されている。Cの含有率が大きと、一般には分解が遅れる。さらに、植物にとっては一般に硝酸態窒素 (NO3−—N)の方がアンモニア態窒素(NH4+−N)より利用されやすい。

窒素無機化の過程を見ると、リターとして供給された有機態窒素を分解する微生物の活動が重要になる。一般にアンモニア化成菌がまず落葉中の窒素を分解するが、従属栄養菌のためエネルギー源である土壌中の溶存有機炭素量が反応を制限する。これに対して硝酸化成菌は独立栄養なので、アンモニア態窒素から硝酸態窒素への硝化反応が進む。しかし、土壌コロイドは負に帯電しているため、硝酸態窒素は土壌水とともに生態系から流失してしまう。このため硝化の進む時期と植物の成長時期との関連も重要になる。この点も早急に解明されなくてはならない。

現状ではあまりにも未知な部分が多く、単純にはモデル化できない。しかし、現地での地道な調査データの積み重ねにより、未知な部分が一つ一つ明らかになってきた。生態系モデルとしての南北斜面を利用した研究とCO2富化実験の組み合わせから、より制度の高い予測研究が待たれる。また、頻発する山火事の影響調査も重要な課題である。

Last updated: 6 Sep, 2001

Copyright(C)2001, KOIKE Takayoshi, All Rights Reserved.