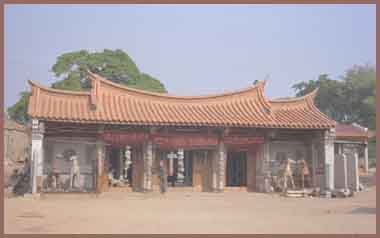

| 28. 鐘霊殿 |

| 28-1. |  廟の外観 97.1/1 |

| 地点:晋江市安海鎮可慕村 |

|

| 28-2. | |

| 創廟年代:元末明初(14世紀中葉。当時の名前は「震龍宮」) (曽華衡 1994)。 |

|

| 28-3. | |

| 主祀神明(生日):康、玉、李、周王爺(まとめて、8月13日)。 |

|

| 28-4. | |

| 配祀神明及び同祀神明:四王府夫人、三王府、閻羅王、兵馬、船公、七王府、王府夫人、保生大帝、文武判官。 |

|

| 28-5. | |

| 祭祀圏:「当境仏」は保生大帝。王爺の管轄域は村の範囲を超えている。 |

| 28-6. |  王船 97.1/1 |

| 王爺の起源:唐代 360人の進士のうちの4人。康席(黄河流域の人)、玉 この村で祭られることになったのは、元至正年間(1341‐1368)温州の温九郎が「香火」を持ってきたから。泉州で商売をしていたが、外出するときは必ず、四王爺の香火を携帯していた。 ある時、可慕村の付近を馬で通ったとき、樟樹の下で休憩した。立ち去るとき、香火を持っていかなかったので、以後四王爺の霊がこの木に宿り、夜になると木が光るようになった。このため、村人はこれを神と信じるようになった。 元末に瘟疫が流行ったときに、村民が参拝して薬草の処方を請願したところ、効き目があったので廟を建てることになった。 明洪武三年(1370)に廟を建て、この樟樹を切り倒して四王の像を作った。嘉靖年間(1521‐1566)に倭寇によって、破壊された。 万暦時(1572‐1620)には、職人がこの四王の像を盗んだので、南安渓尾、安海の後蔡、許坑などに分炉(分霊)した。宣統年間に修築しこの時許坑からようやく神像を取り戻した(曽 1994)。 しかし、廟にいた女性(80歳代)が村の長老から聞いたという話は曽(1994)の記述とは異なっている。ある時四人のサツマイモ粉を作る男達が神憑りになったので、神意を訊ねたところ、「后蔡」から来た王爺だという。 初め人々は信じなかったが、ある日彼らが「令旗」を振ったところ、いきなり稲光がして大雨が降ったので、人々は信じるようになった。この廟の王爺の発祥地は、南安の渓尾蓮塘。 その後、晋江の古坑「古霊殿」、及び「后蔡」を経由してこの村へやってきたという。王爺はとても凶暴な神。普通人々はあまり近寄りたがらない。例えば、雨が降ったときに廟で一人で雨宿りするのは気持ちが悪い。鬼や妖怪が出るから。廟のお賽銭を盗もうとすれば、足が動かなくなってしまう。 |

|

| 28-7. | |

| 送王船儀礼:解放以前は、瘟疫が流行ったときにやった。 |

|

| 28-8. | |

| 巡境(有無及び範囲):無し。8月13日が生日の祭典。かつては演劇の奉納を3日やった。現在は1ヶ月くらい続く。 |

|

| 28-9. | |

| 分霊:新竹市大庄里明安宮(ただし進香には来たが、分霊かどうかははっきりしない)。 |

|

| 28-10. | |

| 管理組織:不明。 |

|

東京外国語大学 アジアアフリカ言語文化研究所 |

| Copyright (C)1999 Yuko Mio All Right Reserved |