「外国語への招待 -- 『タイ語』」 放送大学特別講義 概要

峰岸 真琴

(東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所 助教授)

ブッサバー バンチョンマニー

(タイ国カセサート大学 助教授)

これは特別講義の台本の原形で、実際の放送とは一部内容が異なっています。

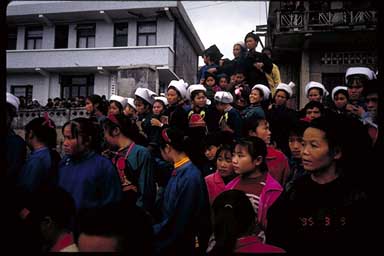

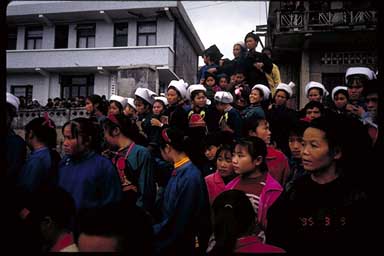

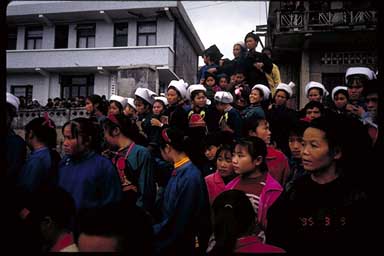

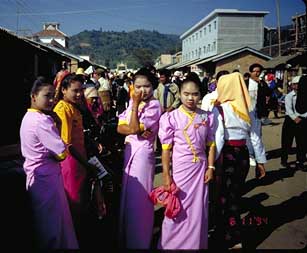

導入部 <タイ事情のビデオ映像>

タイ語の響き

挨拶:

これからタイ語とタイ国について、紹介をしていきたい。

まず、タイ人のブッサバー先生をご紹介する。

タイ人ゲストの挨拶

「こんにちは、視聴者の皆さん。これからタイ語とタイ国について紹介します。」

どのような印象を受けたであろうか?タイ語の特徴に気づかれただろうか?

- 音楽的な響きは声調をもつためである。

- 合掌(ワイ)は上座仏教の文化的影響によるものである。

タイ国事情

- タイ国の位置

- 東南アジア大陸部にある。面積51万4千平方キロ。

- 地形

- 北部の山地、東北部の高原、中央部の平地、南部の半島部の4つに分けられる。

- 政治制度

- タイ王国という王政の国である。

- 人口

- 人口は約6千万人。

- 産業

- もともとは農業国で米を輸出しているが、急速に工業化、近代化が進んできた。

- 言語

- タイの公用語はタイ語で、全国で通じる。上記の4地方が方言の境界でもある。

現代タイのビデオ(仏教寺院、バンコク市内)

- 上座仏教が盛んである。

- 急速な工業化による交通渋滞で世界的に有名である。

タイとその周辺

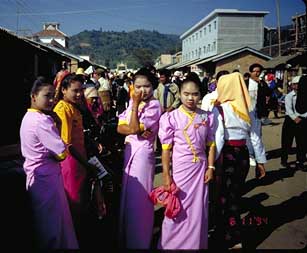

今や日本人にとって見慣れた現代タイの姿だが、すこし離れて国の周辺を視野にいれてみると、タイの個性が見えてくる。一番の違いは周辺のラオス、ミャンマー、カンボジア、マレーシアとは地続きで、人の行き来が比較的自由である点であろう。

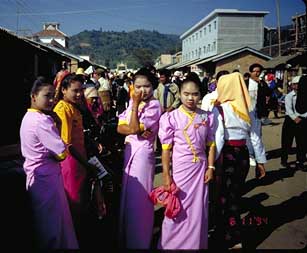

- タイの民族構成はタイ族のほか、約1割の少数民族(主としてタイ国北部山地のチベット・ビルマ、モン・クメール、タイ系の少数民族)や、南部のマレー系タイ人を含んでいる。

- 東南アジア大陸部には様々な少数民族がモザイク上に分布しているが、タイ族と親縁関係にあるタイ系の少数民族は、東南アジアを中心として中国やインドのアッサム地方にまで広がっている。

このような中で、タイ族はどんな特徴を持っているのだろう?

タイ族とは

- 元来はもっと北方の中国南部にいたようである。

- 13世紀末にはチェンマイ盆地を中心とするランナータイ王国が成立する。

- 1253年のモンゴルの大理国征服が契機となって13世紀にタイ族が南下してくる。

- 13世紀末にスコータイ王朝が成立した。この時代に文字が作られ、仏教が伝来した。

タイ族の人類学的定義例

<綾部恒雄によるタイ族の特徴>

一般的な特徴として以下のようなものがあげられるが、民族ごとに例外を含む。

- タイ語を話す。

- 上座仏教の信者である。

- 姓をもたない。(現在のタイ人は姓を持っている。)

- 伝統的に水稲の稲作民である。

タイ語の言語系統

<三谷恭之によるタイ諸語の分類>

タイ語はタイ諸語の一つであるが、タイ諸語間では音韻、文法、基礎語彙について対応が見られ、よく似ている。地図を見ると、非常な広範囲にわたるが、言語間の差が少ない。おそらく短期間に急速に民族が移動したためと考えられる。

- 北方タイ諸語: 中国広西省壮族自治区、貴州省

- 中央タイ諸語: 中国、ヴェトナム国境地帯

- 南西タイ諸語: タイ(Thai)語、ラオ(Laos)語、ヴィエトナム、ラオス、中国雲南省、ミャンマー、アッサムなどの少数民族の言語

タイ系言語分布図

- 地域分布:中国

- 水族

-

- トン族、

- 最大の少数民族であるチワン(壮)族

- 中国では少数民族である。タイ族全体の中ではもっとも北に位置している。

- 雲南省西双版納(シーサンパンナー)はタイ族の故地とされている。

-

- 地域分布:東南アジア

- シャム族、ラーオ族

- 東南アジアではタイ、ラオスの2国家を形成しているほか、多くの少数民族がある。

- 地域分布:インドアッサム地方

- アホム族、カムティー族

- 西進したタイ族はインドのアッサム地方に及んでいた。

-

タイ語の特徴

- タイ語の言語学的特徴

- 単音節語を基調とした声調言語で、SVO(主語、動詞、目的語)を基本語順とする。動詞の活用のない孤立語である。

以下では日本人にとって耳慣れず、従って学ぶのに難しい特徴を中心に説明する。

発音上の特徴

- 音節

- タイ語の単語は以下のような音節からなりたっている。

Cで子音を、Vで母音を、Tで声調を表わす。/T は1声から5声まである。丸かっこ () はその要素があってもなくてもよいことを示す。

つまり、音節の初めには一つか二つの子音がある。音節末には子音があってもなくてもよいが、ある場合は一つしか存在しない。

声調

タイ語では、声の高さと上がり下がりが単語の意味の区別に用いられる。これを声調と呼ぶ。タイ語には5つの声調がある。

- 第1声調: 中くらいの高さの平らな調子

- 第2声調: 低い平らな調子

- 第3声調: 高い声から下降する調子

- 第4声調: 高い平らな調子

- 第5声調: 低い声から上昇する調子

音節初頭子音

タイ語の音節初頭子音には、有気と無気の対立がある。

[kaa/ khaa] などの対立例を挙げる。

音節末子音

音節末子音には内破音といって、破裂しない子音がある。

母音

3段、3列(前、中、後母音)の9つの母音があり、長短の違いがある。

単語の特徴

- 日本語の「暑い、暑さ」といった接尾辞がない、接頭辞がわずかにあるのみ。

- 動詞が活用しない。

文法上の特徴

孤立語といって、主語、目的語といった文法機能を語順で表わす。

基本語順

SVO (主語+動詞+目的語)

- 例:

- 私+食べる+ご飯 (私はご飯を食べる。)

NA (名詞+形容詞)

- 例:

- 国+タイ (タイ国)

- 私+行く+(国+タイ) (私はタイ国に行く)

- 私+食べる+(料理+タイ) (私はタイ料理を食べる)

名詞句=(名詞+数詞+類別詞)

名詞句=(名詞+数詞+類別詞)

- 例:

- (場所+この)+いる+(人+タイ)+(3+人) (ここにはタイ人が3人いる)

文化的背景

海路、あるいは地続きの周辺諸国、民族との関係

- インド

- バラモン教、上座仏教が入ってきた。仏教は王国の国教である。

- 中国

- バンコク等の大都市には華人が集中しており、大きな経済力をもっている。

- カンボジア

- クメール人がインド文明を間接的に仲介した。

- マレーシア

- タイの南の4県にはイスラム教徒が多く住んでいる。

- ミャンマー

- モン族、カレン族などの少数民族が国境を越えて移住してくる。

- 山岳民族

- 山地を中心にタイ系、ミャオ・ヤオ系、チベット・ビルマ語系、モン・クメール系の少数民族が住んでいる。特に東北タイはラーオ系が多い。

文字

タイ語は南インド系の文字を用いる。これは東南アジアがかつてインドの影響を受け、その宗教や文字などの文化を受け入れたためである。

タイ文字はクメール文字(カンボジア文字)の影響を受けて作られた文字である。

タイ文字の構成の特徴

タイ文字は、子音字の上下左右に母音記号が取り囲んで構成される音節文字である。

子音字

子音字の3クラス

子音字は中子音字(緑)、高子音字(赤)、低子音字(青)の3つのクラスに分類される。同音異字が多く、「水牛の

kh」「鐘の kh」など、やさしい単語で文字を区別する。

母音記号

以上の子音字の上下左右の特別な位置に母音記号をつけて音節を表わす。以下では■で子音字の位置を示すことにする。

声調記号

インド文字にはもともと声調がない、タイ語独自の工夫として音節初頭子音字の上に声調記号をつける。

タイ語の綴り字の例

上記の子音字と母音記号を使って表わした実際の単語の例を示す。

タイ語の表現の例

挨拶1「こんにちは」

話し手が男性の場合と女性の場合とでは、文末詞が違う。

挨拶2「ありがとう」

先頭に戻る

名詞句=(名詞+数詞+類別詞)