▲展示パネル

クリックで拡大します |

漢字の「方言」の時代

現在使われている「漢字」は、甲骨文字から金文、篆書、隷書と、直線的な進化のみを経たばかりではありません。個別化と標準化を繰り返す歴史を有するのです。

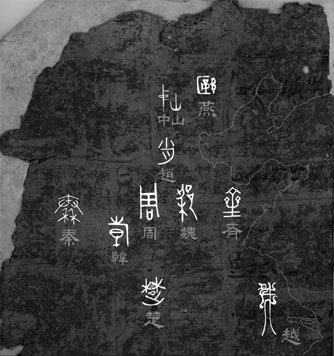

中国史の中で、「周」という王室の権威が弱まり、諸侯国が群雄割拠した時代は、「春秋戦国時代」といわれます。「戦国時代」は、中原の大国「晋」が「韓」「魏」「趙」に分裂した紀元前431年から、秦始皇帝が全国を統一した紀元前221年を指します。戦国時代は各国が競うと同時に、各地域の文化が花開いた時期でした。それは各国の漢字にも反映されています。

例えば、越を代表とする南方の国家では、曲線を多用した複雑な字形が使われました。鳥の頭のような装飾をもつところから、「鳥書体」あるいは「鳥篆」などともいわれます。

全国を統一したのち、秦は自国で使われていた「大篆」をもとに「小篆」を制定し、文字の全国標準化に乗り出します。パネル上部の地図には、各国の「国名」が各国独自の「書体」と対応しています。左の表では、同じ漢字の各国ごとのヴァリエーションを示します。

|

|

■国名を「自国の漢字」で示す(原案:董珊氏) |

|

|