ライフログ (1999年-2005年) ライフログ (1999年-2005年) |

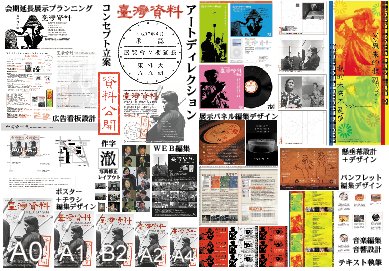

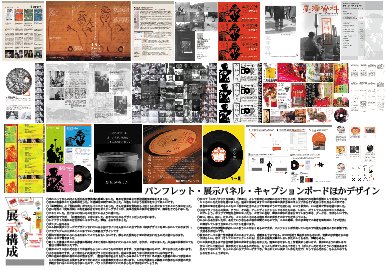

| ■制作・展示・デザイン・講演・ライヴ・そのほか |

| 管理者プロフィール(他サイトから無断転載) |

|

| 日本・現代・美術・沈没1 |

| 水戸芸術館 2000年1月 |

|

| 日本・現代・美術・沈没2 |

| 表参道ナディッフ 2000年3月 |

|

| 太陽のうらがわ/太郎のはらわた~日本・現代・呪術・甦来 |

| 表参道ナディッフ 2001年3月~4月 |

|

| GIVE PIECE A CHANCE (*01年09日11日以後、GIVE PEACE A CHANCEに改題) |

| ザ・メガウェイブ~新たなSOGOに向けて |

| 横浜トリエンナーレ2001「メガウェイブ~新たな統合に向けて」2001年9月~11月 |

|

| 建築コンファレンス"ラディカルリノベーション"(五十嵐太郎+丸山哲史+ヲダ・マサノリほか) |

| 建築新技術展 A/E/C SYSTEMS JAPAN 2001 国際セミナー 2001年9月20日 |

|

| "Welcoming the Libido of the Technoid who/which Haunts the Junkyard of the Techno-Orient, or the Uncanny Experience of Post-Techno-Orientalism Moment". |

| バンクーバー美術館「The Uncanny Experience in Cyber Culture」展カタログ寄稿 2002年2月 |

|

| "世界はふたりのために~空爆ミックス"他 |

| 渋谷SIMOON 「Anti-Anti DJ」 2002年2月7日 |

|

| 鼎談(1)"万博の失われた音響を求めて"(一柳慧+ヲダ・マサノリ+有馬純寿) (2)"万博はテクノの国の巡礼地であり、破壊された聖地である"(サワラギノイ+ヲダ・マサノリ+ヤノベケンジ) |

| インターメディウム研究所「トランス・エキスポ1970-2002」 2002年3月3日 |

|

| 「オールジャパン・アートボール・チーム」(代表 小沢剛) |

| 光州ビエンナーレ2002 「P_A_U_S_E」 2002年3月 |

|

| 「Q.B.S.M.」 |

| 福岡 「A.S.G.S.オープニング展」 2002年5月 |

|

| 「リミックス原論」 |

| 美学校 2002年5月~9月 |

|

| 「だれが世界を翻訳するのか」公式ポスターデザイン |

| アジア・アフリカ言語文化研究所 シンポジウム「だれが世界を翻訳するのか」 2002年6月 |

|

| 「機械翻訳」公式ポスターデザイン |

| アジア・アフリカ言語文化研究所 「機械翻訳」 講演会 2002年7月 |

|

| 「アジア文字曼陀羅~インド系文字の旅」(アートディレクション担当) |

| アジア・アフリカ言語文化研究所 「アジア文字曼陀羅~インド系文字の旅」展 2002年6月-8月 |

|

| 「ザ・美学連:旗をあげよ~美術から遠く離れて」(「美学連」の代表として参加、同展スカウト審査部門にて 「Nadiff賞」を獲得、ただし受賞は辞退) |

| 東京国際展示場 「GEISAI-GP2」 2002年9月 |

|

| 「略称・去年トリエンナーレで~ポスターを持った無産者」(企画・制作・演出・音響・舞台装置・実演そのほか) |

| 横浜赤レンガ倉庫1号館スペースC 2002年9月 |

|

| 「目もあやな遠近のからくりと目もくらむ螺旋の油絵美術館」ほかテキスト執筆 |

| 東京丸ビル 荒俣宏監修「江戸開府400年-江戸・東京都市文化を発信した400人」展 2002年9月 |

|

| 「マイライフ・アンダー・ザ・ゴースト・オブ・モダニズム~34BPM イルビエンタルテクノミックス」展示のための音楽を制作+展示風景撮影 |

| 京都 ギャラリー「遊」 「礫+記憶~端島をめぐる4つの痕跡」展 2002年9月 |

|

| 「夢の彼方で死産した未来と日本万国博覧会非公式資料のための地下収蔵庫広場(クリプテーク)」 |

| KPOキリンプラザ大阪 「KPOキリンプラザ大阪開館15周年記念展 EXPOSE2002~夢の彼方に ヤノベケンジ×磯崎新」展 2002年11月(大阪) |

|

| 「リミックスのやめどころを知る」 |

| タマダプロジェクト「リノベーションスタディーズ8」 中村政人×青木淳×小田マサノリ×阿部仁史×五十嵐太郎 2003年12月 |

|

| 日本万国博覧会非公式記録資料展~死産した未来のためのクリプテーク |

| 横浜赤レンガ倉庫1号館 「EXPOSE2002~夢の彼方に ヤノベケンジ×磯崎新」展 巡回展 2003年1月 |

|

| シンポジウム「大阪万博と未来の廃墟」非公式ポスター |

| 横浜赤レンガ倉庫1号館 「EXPOSE2002~夢の彼方に ヤノベケンジ×磯崎新」展巡回展 2003年1月 |

|

| 「民博改造計画案・基調講演 リミックスのやめどころを知る」 |

| 国立民族学博物館 「新領域開拓研究プロジェクト・諸科学の統合と民族学~近代社会と文化表象の変貌の視点から」 2003年2月 |

|

| 「仮処分された未来」「仮処分したい未来」公告ポスターデザイン |

| インターメディウム研究所 「みらい選挙」関連企画 2003年3月 |

|

| 「民族学博物館展示改装に係る提言書」(小田マサノリ+五十嵐太郎+新堀学) |

| 国立民族学博物館 「新領域開拓研究プロジェクト・諸科学の統合と民族学~近代社会と文化表象の変貌の視点から」 2003年3月 |

|

| 「フィールドサイエンスの成果は誰のものか」ポスターデザイン |

| 海外学術研究総括班 「フィールドサイエンスと新しい学問の構築」 連続ワークショップ 2003年6月 |

|

| 「殺す・なアンデパンダン1」 |

| 表参道・康ギャラリー 2003年5月~6月 |

|

| 「殺す・なティーチイン」(小田マサノリ+工藤キキ+椹木野衣+山本ゆうこ+加藤好弘+山川冬樹) |

| 表参道・康ギャラリー 2003年5月 |

|

| 「殺す・なアンデパンダン2予告篇」ポスターデザイン |

| 駿河台・LAB LINE.TV 2003年6月 |

|

| 「殺す・なアンデパンダン2」 |

| 駿河台・LAB LINE.TV 2003年6月 |

|

| 「ノー・ブーツ・オン・ザ・グラウンド、ドラム・オン・ザ・グラウンド!トウキョウ・フリーグラウンド・リトルネロ・オーケストラT.C.D.C.公式WEBサイト」制作及びBBS管理 |

| http://asc.shacknet.nu/tcdc/ |

|

| 「カルチュラル・タイフーン2003」ブース展示 |

| 早稲田大学 2003年6月 |

|

| 「写真家・岡本太郎の眼/東北と沖縄」資料出展 |

| パルコミュージアム 2003年9月 |

|

| 「SETBUSHFIRE」シンポジウム(鵜飼哲+太田昌国+小田マサノリ+加藤好弘+平井玄+長原豊+NODA OUT+のびた+ぺぺ長谷川+毛利嘉孝+水嶋一憲) |

| 渋谷・宮下公園シンポジウム 2003年10月 |

|

| 「SETBUSHFIRE」ポスターデザイン |

| 渋谷・宮下公園「SETBUSHFIRE」 2003年10月 |

|

| 「人間力」講義 |

| 阿佐ヶ谷美術専門学校 2003年11月 |

|

| 「John Zorn's COBRA 東京作戦~殺す・なCOBRA」( 椹木野衣+東谷隆司+石黒景太+伊東篤宏+宇治野宗輝+小田マサノリ+カスガアキラ+工藤キキ+田中偉一郎+中原昌也+西尾康之+山川冬樹+山口晃+山本ゆうこ+ヲノサトル+ECD+巻上公一) |

| 新宿・神楽坂SQUID 2003年11月 |

|

| 「TCDC室内管弦楽団 楽団員募集」チラシデザイン |

| 新宿・神楽坂SQUID 2003年11月 |

|

| 「人間の安全保障~地域研究の視座」ポスターデザイン |

| 霞ヶ関ビル・プラザホール 2004年1月 |

|

| 講演「どんなデモにこだわっているかお話します」 |

| 「1969年の新宿西口『地下広場』を見よう。そしてティーチ・イン」牛込箪笥区民センター 2004年1月 |

|

| 「BLOCK KOIZUMI NOT THE STREET」ポスターデザイン |

| 渋谷・宮下公園「BLOCK KOIZUMI NOT THE STREET」 2004年2月 |

|

| 「NO!SDF!」「図解サウンドデモ」チラシデザイン |

| 渋谷・宮下公園「BLOCK KOIZUMI NOT THE STREET」 2004年2月 |

|

| 「アサバスカンリバイバル」((アートディレクション・企画・図案・展示担当) |

| アジア・アフリカ言語文化研究所 「アサバスカンリバイバル」展 2002年2月-3月 |

|

| 「ILCAA独立大学法人化広報活動」企画(*保留) |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年4月 |

|

| 「グアテマラ ある天使の記憶」ポスターデザイン(*オペレーションのみ) |

| 神楽坂セッションハウス2004年5月 |

|

| 「地域研究コンソーシアム」ポスターデザイン |

| KKRホテル東京 2004年4月 |

|

| 「資源人類学」ロゴマーク(抽象系)デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年4月 |

|

| 「資源人類学」ロゴマーク(具象系)デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年4月 |

|

| 「言語研修」ポスターデザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年5月 |

|

| 「フィールドサイエンスの可能性」ポスターデザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年5月 |

|

| 「文化人類学」講義(通年) |

| 中央大学文学部 2004年4月~2005年3月 |

|

| 「キリシタン版を印刷から考える」ポスターデザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年6月 |

|

| 「周縁アラビア文字文化の世界」ポスターデザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年6月 |

|

| 「地域研究コンソーシアム」ロゴマークデザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年6月 |

|

| 路上大学解放講座「ブッシュ・アカデミー」 |

| 早稲田大学大隈銅像前ティーチイン2004年6月10日 |

|

| 「アートピース」レイアウトデザイン |

| 理美容教育出版 月刊『サロンオーナー』2004年4月~ |

|

| 「全音源解放」ポスターデザイン |

| 2004年6月13日 新宿 |

|

| 「資源人類学 DATA&REPORT」企画編集デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年6月~ |

|

| 「HRC潜伏四〇周年記念「美術手帖」梱包グラビアページ」レイアウトデザイン |

| 『美術手帖』2004年8月号 |

|

| 「する!」ポスターデザイン |

| 2004年7月 |

|

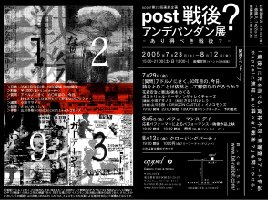

| 「戦後?のなかでの戦後!の詩と工作」ポスターデザイン |

| 東京 Appel「戦後?アンデパンダン展」2004年8月 |

|

| 画文チラシ「衝動作物B」制作 |

| 東京 Appel「戦後?アンデパンダン展」出品2004年8月 |

|

| 討議「美術の力が地域と日本を変える」 |

| 横浜 BankART1929Yokohama「リノベーション・スタディーズ2」2004年7月31日 |

|

| 「戦後!」(脚本・演出・効果音・映像)+さかいれいしう(唄と朗読)+山川冬樹(音響と演奏) |

| 東京 Appel「戦後?アンデパンダン展」2004年8月4日 |

|

| INAX出版『10+1』2004年夏 通巻第36号「万博の遠近法」編集協力 |

|

| 講演「さよなら万博」 |

| 名古屋アーキカフェ・ジーベック、アーキ・レクチャー 2004年8月30日 |

|

| イルコモンズ編「GO!WAR!」表紙デザイン |

| 2004年9月 *未刊行 |

|

| 五十嵐太郎+小田マサノリ共同編集「万博グラフ夏号 特集=さよなら万博」表紙デザイン |

| 2004年9月 *未刊行 |

|

| 「タイムスリップTODAY」レイアウトデザイン |

| 理美容教育出版 月刊『サロンオーナー』2004年10月~ |

|

| 「資源人類学 中間成果論集」装丁デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年8月 |

|

| 「人間の安全保障学の構築」ロゴマークデザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年9月 |

|

| 「平和構築に向けた知の再編」ロゴマークデザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年9月 |

|

| 「さよなら万博」レイアウト・デザイン |

| 『10+1』36号/2004年夏号 |

|

| 「「北園克衛の「の」のパルスと松井茂の「縞縞」のコラール」 レイアウト・デザイン |

| 『図書新聞』2004年10月19日号 |

|

| 「国立大学附置研究所・センター長会議シンポジウム」パネルデザイン |

| 神田・学士会館2004年11月 |

|

| 「資源人類学 知識資源の分有と秘匿」ポスターデザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年8月 |

|

| 「抵抗の発明・サウンドデモ」ポスター+チラシ(青年用・こども用)・デザイン |

| 西荻窪・2004年11月 |

|

| 「アラビア文字の旅」ポスターデザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年9月 |

|

| 「アラビア文字の旅」展アートディレクション |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2004年11月~12月 |

|

| 「ものはどのように「資源」になるのか」ポスターデザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年4月 |

|

| 「資源人類学データ&レポート第2号」編集デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年4月 |

|

| 「資源人類学データ&レポート第3号」編集デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年4月 |

|

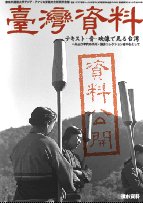

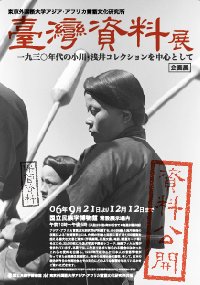

| 「台湾資料」展ポスターデザイン |

| 東京外国語大学アジアアフリカ言語文化研究所2005年1月 |

|

| 「台湾資料」展アートディレクション |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年2月~3月 |

|

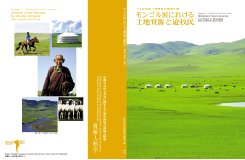

| 小長谷有紀 辛嶋博善 印東道子編『モンゴル国における土地資源と遊牧民』表紙デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年4月 |

|

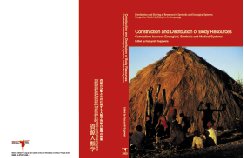

| Kazuyoshi Sugawara (ed.) Construction and Distribution of Body Resources 表紙デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年4月 |

|

| Matsui Takeshi and Saroj Aungusmalin (eds.) Multiply Useful Plants : Uses and Usefulness 表紙デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年4月 |

|

| 「イルコモンズ生活館」出展 |

| 東京・青山ブックセンター本店 カルチャーサロン 2005年2月27日 |

|

| 「タイムスリップ2」「ビンボー文化住宅」「おもてなし教室」レイアウト・デザイン |

| 月刊『サロンオーナー』『RIKEN』(理美容教育出版) 2005年4月~ |

|

| 「総合人間学」シンポジウムポスターデザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 2005年3月 |

|

| 「著作権なき身体解剖図」挿絵 |

| 『インターコミュニケーション』2005年春号 |

|

| 奥野克己・花淵警也共編『文化人類学のレッスン/フィールドからの出発』(学陽書房) 装丁デザイン |

| 2005年4月 |

|

| 「台湾資料」展パンフレットデザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年3月 |

|

| 「台湾資料」展・会期延長展アートディレクション |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年4月 |

|

| 「文化人類学解放講座」(通年) |

| 中央大学文学部 2005年4月~ |

|

| 資源人類学プロモーション用ポスター |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年4月 |

|

| 「文化人類学解放講座」ブログ |

| 中央大学文学部 2005年4月~ |

|

| 「中東イスラーム研究教育セミナー」ポスター・デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年4月 |

|

| 「日本アフリカ学会記念シンポジウム・変貌するアフリカ、変貌する諸学との対話、生態人類学、47年後の意味」ポスター・デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年5月 |

|

| 「フィールドサイエンスと超域的ネットワーク」ワークショップ・ポスター・デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年4月 |

|

| 「アジアアフリカ言語文化研究所言語研修」ポスター・デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年5月 |

|

| 講演「資料公開・ザ・フューチャー・ポーヴェラ」(+酒井隆史) |

| 「石垣★カフェ来客2000人突破記念シンポジウム~いま、キャンパスアナーキーを考える」京都大学文学部 2005年5月21日 |

|

| 「ユーガーデーン」ブース展示 (*インパクト出版会の委託による展示) |

| 「カルチュラルタイフーン2005 in 京都」立命館大学 2005年7月2-3日 |

|

| VJ 「THE KYOTO CHAIN VIDEO MASSACRE」(使用映像:スペクタクル社会・SUN IN YOUR HEAD・パイクのヴィデオテープ研究Ⅲ・悪魔のいけにえ他) |

| 「post-festum/ante-festum」京都大学吉田寮 2005年7月3日 |

|

| 「資源人類学データ&レポート第4号」編集デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年7月 |

|

| 「中国系移民の選択的アイデンティティ」ポスター・デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年7月 |

|

| "After Sixty Years To Write Poetry Is Still Barbaric? > Dr.Adorno" |

| "Bare Foot....Nuclear Imaginaries" Brunei Gallery, School of Oriental and African Studies, July and September 2005 |

|

| 「ユーガーデーン」「前衛詩としての第9条」ほか3篇ポエトリーリーディング+展示 |

| 「U!GARDEN」東中野PolePoleZa 2005年7月 |

|

| 講演「若松映画と暴/力」(+ECD) |

| 「若松孝二レトロスペクティヴ2005」映画祭 ポレポレ東中野2005年7月 |

|

| 「【質問】アドルノにきく、六〇年目の今日、詩をよむことは依然として野蛮なのだろうか」(+さかいれいしう+山川冬樹+ドラゴンキャッスル) |

| 「戦後?アンデパンダン~あり得るべき戦後」経堂Appel 2005年7月 |

|

| DVD「ドキュメント・メガロマニア」出演 |

| 『KENJI YANOBE1969-2005』2005年8月 青幻舎 |

|

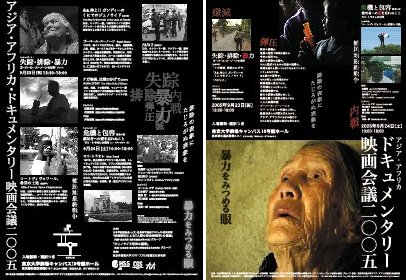

| 「アジア・アフリカ ドキュメンタリー映画会議二〇〇五~暴力をみつめる眼」ポスター+チラシ・デザイン |

| 東京大学駒場キャンパス2005年8月 |

|

| 漫画「異本「びびびのねずみ男」外伝」(+水木しげる) |

| 『ユリイカ』2005年9月号 |

|

| 「ア ヤ ズ エキシビション バ ング ント」展+「跡」展介入展示 |

| 六本木 P-HOUSE 2005年8月21日/24日 |

|

| 「新宿インティファーダ:都会の野ねずみたちのファンタジックアニマルレイトショー」複合集中講義「交雑と越境-都市文化形成論」〈都市のネズミをめぐる3章〉 |

| 東京芸術大学上野校地中央棟第1講義室2005年9月14日 |

|

| 「文化の記憶の喪失と回復/スマトラ沖地震津波災害とアチェ文化財~なにが失われ、なにが残ったか」 |

| キャンパスイノベーションセンター国際会議 2005年10月 |

|

| 「諸文明から未来世界を構想する」ポスターデザイン |

| 第二回総合人間学国際シンポジウム 2005年10月 |

|

| 「人体部分の移動~国家による規制と越境」ポスターデザイン |

| 人体部分の商品化と流通の研究 第2回国際シンポジウム 2005年10月 |

|

| 「野生の近代 再考-戦後日本美術史」パネリスト |

| 国立国際美術館新築移転1周年記念連続シンポジウム 2005年11月 |

|

| 「STRIKE EVERYWHERE」展示+フィルム上映 |

| 東京 新宿ライヴハウスNOANOA 2005年11月 |

|

| 「ふつうサミット」パネリスト |

| 東京 銀座ギャラリーANPONTAN 2005年11月 |

|

| 「ジャン=リュック・ゴダール監督「アワーミュージック」第四回公開トークショー「アザーミュージック」講義 |

| 東京 原宿カフェ・ファーリ 2005年11月 |

|

| 「Japan Center for Middle Eastern Studies」ロゴマークデザイン |

| ベイルート・レバノン市 中東研究日本センター 2005年11月 |

|

| 「資源人類学データ&レポート第5号」編集デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2006年1月 |

|

| 「Asian & African Lexicon」 シリーズ装丁デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2006年1月 |

|

| 「東京外国語大学広報ポスター」デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2006年3月 |

| 「Bantu Vocaburary」 シリーズ装丁デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2006年1月 |

|

| 小川了編「グローバル化する世界のなかの小生産物」装丁デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2006年3月 |

|

| 「資源人類学データ&レポート第6号」編集デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2006年3月 |

|

| C・ダニエルズ編「伝統的知識の再創造」装丁デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2005年3月 |

|

| 「アジア・アフリカ言語文化研究所リーフレット」装丁デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2006年3月 |

|

| 「ジャン=リュック・ゴダール監督「アワーミュージック」第8回レイト・トークショー 「一なる国家と歴史の孤独に抗する二の愛」 |

| 東京 シアターイメージ・フォーラム 2006年3月 |

|

| 「アジア・アフリカ言語文化研究所言語研修」ポスター+チラシ・デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2006年5月 |

|

| 「イルコモンズアカデミー/文化人類学解放講座①~⑤」 |

| 東京大学大学院学際情報学府情報学環 2005年12月~2006年4月 |

|

| 「中東イスラーム研究教育プロジェクト」デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2006年5月 |

|

| 「フィールドワークと理論構築」ポスターデザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2006年5月 |

|

| 「イルコモンズ・トラベリング・アカデミー福岡」 |

| アートスペース・テトラ 2006年5月3日 |

|

| 「博士号への道」ポスターデザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2006年5月 |

|

| 「イルコモンズ・トラベリング・アカデミー大阪」 |

| 国立大阪教育大学「藝術学研究会」2006年6月13日 |

|

| 「イルコモンズ・トラベリング・アカデミー名古屋」 |

| カフェ・パルル 2006年6月14日 |

|

| 「イルコモンズ・コレクション」 |

| 「コレクション展~彼らのもとに集まってきたモノたち」新見化粧品店 2006年6月15日 |

|

| 「アジア・アフリカ言語文化研究所要覧2006」デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 2006年6月 |

|

| 「REMIXXX THA AFRIKA REMIX」グラビア編集デザイン |

| 『美術手帖』2006年7月号 |

|

| 「資源人類学データ&レポート第7号」編集デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2006年7月 |

|

| 「資源人類学データ&レポート第8号」編集デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2006年7月 |

|

| 「台湾資料展」チラシデザイン |

| 国立民族学博物館 2006年7月 |

|

| 「資源人類学データ&レポート第9号」編集デザイン |

| 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所2006年7月 |

| ■著述・評論・インタヴュー・対談(現代美術・現代思想・建築・音楽・映画・演劇・詩・絵本ほか) |

| 『エスクァイア』 2000年4月号 「次世紀アーティストの肖像」(文=椹木野衣) |

| 『ap』 2000年5/6号 「青山現代美術館」 (文=高橋信也) |

| 『エル・アール』 2000年7月号 |

| 『美術手帖』 2000年10月号 |

| 『美術手帖』 2001年1月号 「横浜トリエンナーレ注目作家」(文=南條史生) |

| 『フライヤー』 (文=針谷周作) 2000年7月号 |

| 「Ethnic Toy Cussion 2」 (KACA0119) kaerucafe (*民族楽器を提供) |

| 『MUTTS』 2001年4月号 「芸術は呪術」 |

| 『スタジオボイス』 2001年4月号「チェンジングセイム」(文=野々村文宏) |

| 『流行通信』 2001年5月号 「アートパラダイス」(文=こじまやよい) |

| 『朝日新聞』 2001年4月4日号 |

| 『図書新聞』 2001年4月21日号 「建築のはらわた/太郎のうらがわ」 |

| 『美術手帖』 2001年5月号 |

| 『MUTTS』 2001年8月号 |

| 『VOID Chicken』 2001年夏号 「対談」(+小倉正史) |

| 『美術手帖』 2001年9月号 |

| 『図書新聞』 2001年9月1日号 「YT2K+1時評1」 |

| 『図書新聞』 2001年9月8日号 「YT2K+1時評2」 |

| 『図書新聞』 2001年9月15日号 「YT2K+1時評3」 |

| 『図書新聞』 2001年9月29日号 「YT2K+1時評4」 |

| 『庁内報』 2001年10月1日号 (文=山口陽子) |

| 『図書新聞』 2001年10月6日号 「YT2K+1時評5」 |

| 『図書新聞』 2001年10月13日号 「YT2K+1時評6」 |

| 『図書新聞』 2001年10月20日号 「YT2K+1時評7」 |

| 『美術手帖』 2001年10月号 |

| 『ユリイカ』 2001年10月号 |

| 『美術手帖』 2001年11月号 |

| 『スタジオボイス』 2001年11月号 |

| 『+45°』 2001年10月20日号 (文=山口陽子) |

| 『Weelyぴあ』 2001年10月22日号 「横浜トリエンナーレ特集」(文=白坂ゆり) |

| 『朝日新聞』 2001年10月26日号 「並べられたゴミ」(文=帯金章郎) |

| 『流行通信』 2001年12月号 |

| 『スタジオボイス』 2001年12月号 「ギブピースアチャンスのとき」 |

| 『図書新聞』 2001年11月10日号 「YT2K+1時評8」 |

| 『VOICE』 2001年12月号 「ジョンとヨーコは「イマジン」といった」(文=浅田彰) |

| 『Weelyぴあ』 2001年11月19日号 「ハマトリの達人」(文=白坂ゆり) |

| 『aica JAPAN』2001年11月号「横浜トリエンナーレ2001後記」(文=南條史生) |

| 『サイゾー』 2001年12月号 「横浜トリエンナーレへ・・・」(文=木村立哉) |

| 『図書新聞』 2002年1月1日号 「日本厄年~ヲサダギ放談1」(+椹木野衣) |

| 『ポスト・テクノ(ロジー)・ミュージック』 久保田晃弘監修 2002年 |

| 『美術手帖』 2002年3月号 「BFF (誌上開催BTフィルムフェスティヴァル)」 |

| 『図書新聞』 2002年4月13日号 「逝き往きて戦争のえ、往き逝きて怪獣のえ~ヲサダギ放談2」(+椹木野衣) |

| 『シティ情報ふくおか』 2002年6月3日号 「アートdeもう一丁!」 (文=とっきー) |

| 「アートスケープ」 2002年9月1日号 「文字を「読む」「学ぶ」のではなく、文字を「見る」「遊ぶ」展覧会」(文=五十嵐太郎) |

| 『キリンアートニュースレター』 2002年9月10日「刷り込まれた未来をデコーディングする」(談=椹木野衣+ヤノベケンジ) |

| 「マイライフ・アンダー・ザ・ゴースト・オブ・モダニズム」 「礫+記憶+」展オリジナル・コンピレーションCD dontaku records |

| 『VOICE』2002年11月号「現代|美術 2002 第11回 ヲダ・マサノリ"最終回答"」(文=椹木野衣) |

| 『美術手帖』 2002年11月号 「どうなるGEISAI? どうする美術界??」(文=榎本了壱・清水譲・椹木野衣) |

| 『美術手帖』 2002年11月号 「アルシーブの魔に憑かれた美術館~ヒロシマの直視しえない秘宝展」 |

| 『図書新聞』 2002年11月2日号 「廃とアンダーグラウンド(前篇)」(*インタヴュー) |

| 『図書新聞』 2002年11月9日号 「廃とアンダーグラウンド(後篇)」(*インタヴュー) |

| 『美術手帖』 2002年12月号 「PIGGIE BUTABUTA GOES SHOPPING~こどもはみんな小さな民族学者(そして逆もまた真なり)」 |

| 『美術手帖』 2002年12月号 「恋する美術だった~ヲダマサノリ・ビフォーアフター」(文=白坂ゆり) |

| 『現代思想』 2003年2月号 「見よ ぼくら 四人称複数 イルコモンズの旗」 |

| 『群像』 2003年3月号 「東京都現代美術館、中村一美、高木正勝、小田マサノリ、ヨシダミノル」(文=福永信) |

| 『週刊読書人』 2003年3月7日号 「論潮」 (文=酒井隆史) |

| 『リノベーション・スタディーズ』「リミックスのやめどころを知る」 |

| 『文藝別冊 寺山修司』 「ザ・ウォールとナゴムのあいだでグランギニョルの血は立ったまま眠っている」 |

| 『美術手帖』 2003年6月号 「殺すな一九六七の記(とその追記)」 |

| 『文藝別冊 岡本太郎』 「殺す・なからはじめよ」(+椹木野衣) |

| 『NO!!WAR』 「セックスピストルズが出発点だった」(+三田格+野田努+田中宗一郎) |

| 『現代思想』 2003年6月号 「見よ ぼくら 四人称複数 イルコモンズの旗、改め、殺すなの旗」 |

| 『現代思想』 2003年6月号 「ベトナムからイラクへ」(吉川勇一+道場親信) |

| 『市民の意見30の会東京ニュース』 「殺すなを殺すな~憲法第九条は破壊されたのではない、恥辱のあまり崩れ落ちたのだ」 |

| 『週刊読書人』 2003年6月6日号 「論潮」 (文=酒井隆史) |

| 『10+1』31号/2003年春号 「昭和四十五年の呪いとゼロ次元の笑い~都市ノ民族誌(別称=昭和残響伝)第一回」 |

| 『10+1』31号/2003年春号 「再発見されたエレクトリック・ラビリンス」(文=五十嵐太郎) |

| 『美術手帖』 2003年7月号 「警告・KATHYは眠らない」 |

| 『図書新聞』 2003年7月6日号 「花森安治と暮しの抵抗」 |

| 『REMIX』146号/2003年8月号 「工藤キキのあーとねいちゃー/椿昇「国連少年」展」(文=工藤キキ) |

| 『Stage』2003年 「67年から03年へ-世代を超える合言葉・殺すな」(+工藤キキ) |

| 『インパクション』137号 2003年8月 「フォーク・ゲリラ・(ノー)・リターン」(文=酒井隆史) |

| 『BRUTUS』529号/2003年8月号 「殺すなと声をあげることからアーティストの反戦運動ははじまった」(文=伊藤総研) |

| 『美術手帖』2003年8月号 「禍々しい抜殻たち」(文=堀浩哉) |

| 『暮しの手帖』2003年夏号 「民主主義の<民>はぼくらの民だ」(編集者の手帖) |

| "The Illustrated Posthuman" Schience Fiction Studies, Vol.30 2003 (by Christpher Bolton) |

| 『10+1』32号/2003年夏号 「東京フォークゲリラ・ノーリターンズ~都市ノ民族誌(別称=昭和残響伝)第二回」 |

| 『美術手帖』2003年10月号 「レクイエム・ザ・旧未来2サバイバル、リクレイム・ザ・新未来2リバイバル、そこでいまひとりの人類が・・・」 |

| 『美術手帖』2003年10月号 「ただしい公園」 |

| 『情況』2003年10月号 「ぼくらの住むこの世界ではデモに出る理由があり、犬が吠えるがデモは進む」 |

| 『現代思想』2003年10月号 「さよなら落書きなき世界」 |

| 『暮しの手帖 別冊保存版Ⅲ・花森安治』2003年 「前略、花森安治さま」 |

| 『10+1』33号/2003年秋号 「議会制民主主義の果ての狂い咲き国会前サンダーロードを偲ぶ~都市ノ民族誌(別称=昭和残響伝)第三回」 |

| 『文藝別冊 オノヨーコ』(*出版中止) 「戦争を笑いのめす平和を想像すること」(+工藤キキ) |

| 『美術手帖』2003年12月号 「建戦と築争~静かな抵抗はいつ始動する」 |

| 『ヤノベケンジ・メガロマニア』展カタログ(近刊) 「小田マサノリさんインタヴュー」 |

| 『情況別冊=反派兵』2004年 「XXXX・ザ・サウンドデモ二〇〇三」 |

| 『図書新聞』2004年2月14日号 「やまのあなたの空遠く幸いすむと人のいう森美術館「ハピネス」展」 |

| 『10+1』34号/2004年冬号 「春よこい~都市ノ民族誌(別称=昭和残響伝)第四回」 |

| 『情況』2004年4月号 「前衛なき戦中美術所縁荒事十八手ノ手帖・序の巻」 |

| 『文藝別冊』2004年4月 「ミスタージョニーライドンさん、あなたに神の○○○○を、さもなくば、ノー・フューチャーの祝福を」 |

| 『図書新聞』2004年3月号 「吾れひとと尋めゆきて目玉さみしく帰りきぬ森美術館「六本木クロッシング」展」 |

| 『模索社月報』2004年3月号 「特集=落書き対談:小田マサノリ+ECD+キー」 |

| 『情況』2004年6月号 「前衛なき戦中美術所縁荒事十八手ノ手帖・あの巻」 |

| 『スタジオボイス』2004年5月号 「ジャパニーズ・グローバル・ポップ」(文=野々村文宏) |

| 『DAZED&CONFUSED JAPAN』2004年25号 「路上アクション!」(文=GIN PRINCE) |

| 『10+1』35号/2004年春号 「自衛隊に入ろう~都市ノ民族誌(別称=昭和残響伝)第五回」 |

| 『情況』2004年7月号 「あの巻その2~前衛なき戦中美術所縁荒事十八手ノ手帖2」 |

| 『図書新聞』2684号/2004年7月3日号 「森美術館「モダンってなに?~アートの継続性と(以下略)」まで」から「私たちの場所はどこ」まで?」 |

| 『情況』2004年8/9月号 「遅れる迷惑星~前衛なき戦中美術所縁荒事十八手ノ手帖3」 |

| 『美術手帖』2004年8月号 「地球をとめてくれ、僕らはもうおりたいんだ」 |

| 『図書新聞』2004年7月31日号 「マリオ.Aの『日本美術家』に寄せて」 |

| 『情況』2004年10月号 「路上のこどもたち~前衛なき戦中美術所縁荒事十八手ノ手帖4」 |

| 『10+1』36号/2004年夏号「さよなら万博」 |

| 『10+1』36号/2004年夏号「にっぽん万博70ニュース~昭和残響伝リターンズ」 |

| 『10+1』36号/2004年夏号「年代記的に~浅田孝、瀧口修造、六〇年代(磯崎新インタヴュー)」(+五十嵐太郎) |

| 『10+1』36号/2004年夏号「都市、万博、メタボリズム(黒川紀章インタヴュー)」(+五十嵐太郎) |

| 『10+1』36号/2004年夏号「戦争と万博~もうひとつの戦争芸術(椹木野衣インタヴュー)」(+五十嵐太郎) |

| 『情況』2004年11月号 「新宿芸術残酷物語と木村さんの留保なき笑い~前衛なき戦中美術所縁荒事十八手ノ手帖5」 |

| 『図書新聞』2004年10月19日号 「北園克衛の「の」のパルスと松井茂の「縞縞」のコラール」 |

| 『情況』2004年12月号 「グッバイ J.D. カモン ジャッキー・ザ・スペクター~前衛なき戦中美術所縁荒事十八手ノ手帖6」 |

| 『松井茂個展カタログ』 「北園克衛の「の」のパルスと松井茂の「縞縞」のコラール」 |

| 『美術手帖』2005年1月号 「人類学とアートについて知る10冊」 |

| 『情況』2005年1/2月合併号 「デリダここに亡き希望の灰~前衛なき戦中美術所縁荒事十八手ノ手帖7」 |

| 『音の力〈ストリート〉復興編』2004年「対談フォークゲリラ・ノーリターンズ?!~フォークの暗さよ我らに再び」(+酒井隆史) |

| 『図書新聞』2005年1月29日号 「オルレアンのコレクション」 |

| 『情況』2005年3月合併号 「それぞれの零年と勝手に生きるヒルコたち~前衛なき戦中美術所縁荒事十八手ノ手帖8」 |

| 『図書新聞』2005年 「アーキグラムの愉快な仲間たち」 |

| 『中国新聞』2005年2月4日号 「明日の神話~反戦と反骨」(文=道面雅量) |

| 『インターコミュニケーション』2005年春号 「BL:タイトルなし」 |

| 『情況』2005年4月号 「岡本太郎の「明日の神話」~前衛なき戦中美術所縁荒事十八手ノ手帖9」 |

| 『文擧界』2005年5月号「空間空転空歩不自然下調合不配合グラグラバラバラのわるい戦記が書かれ、今日また新たな万博が開幕する」 |

| 『現代思想』2005年5月号 「公共圏の解体と創出」(酒井隆史+高祖岩三郎) |

| 『美術手帖』2005年6月号「追悼なき服喪と貧乏の叡智」 |

| 『京都新聞』2005年5月16日号 「京大の時計台前に巨大キャンパス、学生が作品作り」 |

| 『図書新聞』2005年6月25日号 「ブリンギン・イット・オール・バック・トゥ・ザ・フューチャー・ポーヴェラズ・ラグ・マイナス・ゼロ・ノーリミッツ~貧乏の叡智が貧しい未来のうたをさえずる」 |

| 『美術手帖』2005年7月号「日本近現代美術史年表」86頁 |

| 『音の力<ストリート>占拠篇』「東京サウンドデモ会議」(+ECD+石黒景太+磯部涼+二木信)2005年7月 |

| 『ABCブックフェス2005/夏篇』「この本は本当にいい」2005年8月 |

| 『ユリイカ』「びびびのねずみ男をめぐる冒険」2005年9月号 |

| 『美術手帖』「バングント領域」2005年10月号 |

| 『美術手帖』「お届けしましたがご不在でした」2005年10月号 |

| 『美術手帖』「横浜トリエンナーレ2005緊急アンケート」2005年12月号 |

| 『ジャン=リュック・ゴダール監督『アワーミュージック』公式サイト』「アワーミュージック講義」 |

| 『図書新聞』「ジャン=リュック・ゴダール「アワーミュージック」解放されたリバースショットのパラダイス」2005年12月17日 2754号 |

| 『リノベーションの現場』「美術とリノベーション」2005年12月 |

| 『美術手帖』「アフリカは僕らに追いつこうとはしていない、僕らの方がアフリカに追いつこうとしている」2006年7月号 151-7頁 |

| 『ジャン=リュック・ゴダール監督『アワーミュージック』公式サイト』「〈一〉なる国家と歴史の孤独に抗する〈二〉であることの愛」 |

| 『日常を変える!クリエイティヴ・アクション』「死する~空想のメメント・モリ美術館」74-83頁 フィルムアート社 2006年7月 |

| 『図書新聞』「ぶたに真珠、都知事にカルチェ~レバノン戦争に面して」2006年8月5日 2785号 |

| 「子どもを泣かすな、子どもたちを殺すな」青山ブックセンター「この本は本当にいい」2006年8月 |

| ■刊行物 |

|

| 「自然~ケニア人は自然の風景を見るか?」 |

| 浜本満・まり子編『人類学のコモンセンス』学術図書出版社 1994年 |

|

| 「雑種の記号とズレた反復~ディゴのトランスカルトと儀礼カヤンバ」ほか3篇 |

| 吉田禎吾ほか共著『不幸の解読』(出版助成申請中) |

|

| "Welcoming the Libido of the Technoid who/which Haunts the Junkyard of the Techno-Orient, or the Uncanny Experience of Post-Techno-Orientalism Moment". |

| The Uncanny Experience in Cyber Culture. Vancouver Art Gallery 2002 |

|

| 「高橋由一、岡本一平、竹久夢二、下岡蓮杖」ほか |

| 荒俣宏・榎本了壱編『江戸東京をつくった偉人鉄人』平凡社 2002年 |

|

| 「リミックスのやめどころを知る」 |

| 五十嵐太郎監修『リノベーション・スタディーズ』INAX出版 2003年 |

|

| 「セックスピストルズが出発点だった」 |

| 野田努+三田格+水越真紀+吉住唯+工藤キキ編『NO!!WAR』河出書房新社 INAX出版 2003年 |

|

| 「フォークゲリラ・ノーリターンズ!?」 |

| De Musik Inter.編『音の力〈ストリート〉復興編』インパクト出版会 2004年 |

|

| 「インド系文字識字力検査表」 |

| 東京外語大学アジア・アフリカ言語文化研究所編『図説 アジア文字入門』河出書房新社 2005年 |

|

| 「東京サウンドデモ会議」 |

| De Musik Inter.編『音の力〈ストリート〉占拠編』インパクト出版会 2005年7月 |

|

| 「美術とリノベーション」 |

| 五十嵐太郎+リノベーションスタディ-ズ『リノベーションの現場』彰国社 2005年12月 |

|

| 「討議:大阪万博~前衛の滝壷」 |

|

| 「アワーミュージック講義」 |

|

| 「死する~空想のメメント・モリ美術館 |

| 『日常を変える!クリエイティヴ・アクション』74-83頁 フィルムアート社 2006年7月 2005年12月 |

|

| 「見よ僕ら四人称複数イルコモンズの旗」ほか |

| イルコモンズ編『見よ僕ら四人称複数イルコモンズの旗』(未刊行・絶版) 200X年 |

.......1966....

............1970...万博..........

............1970...万博.......... ....1989.....アフリカの時代..........

....1989.....アフリカの時代.......................1999..........

....廃物の時代.........2001......美術家廃業........

....廃物の時代.........2001......美術家廃業..............2003....路上の時代......

....紙の上の仕事..............2004.....

....紙の上の仕事..............2004.........イルコモンズ.............2005.................